Негативы хранятся

О чем рассказывают старые пленки, найденные в Костромской глуши

Документальный фотограф Екатерина Соловьева 20 лет прожила в немецком Гамбурге, а летом 2022 года переехала в Чухломский район Костромской области. Теперь она изучает архивные пленки, спасает старинные избы и топит печь. А еще создает Дом Смодора, будущий Центр фотографии и визуального наследия в Галиче. Говорили с Екатериной о деревенском тлене, удивительных находках на чердаках и о том, каково это — утратить видение «русского европейца», но найти дело жизни.

Это совместная публикация «Регионального аспекта» и медиа о наследии регионов «В лесах»

Екатерина Соловьева родилась в 1977 году в подмосковном городе Болшево. В 2002-м закончила факультет журналистики МГУ — и после выпуска переехала вместе с первым мужем в Гамбург. Живя в Германии, Екатерина начала сотрудничать с европейскими и российскими изданиями как фотограф. Свои документальные проекты снимала в основном в экспедициях по России — среди них «Тверские карелы», «Круг земной. Колодозеро», «Белая грусть, черная соль» и другие. Екатерина — лауреат многих наград, участница групповых и персональных выставок по всему миру, две ее фотосерии вышли в виде книг. В 2022 году она во второй раз вышла замуж, за реставратора деревянного зодчества Антона Мальцева, и вернулась в Россию. Последние два с половиной года живет в Костромской области, ищет и изучает архивы местных фотолюбителей и руководит созданием Центра фотографии и визуального наследия в Галиче.

Бедно, но весело

— Вы прежде всего известны как фотограф, но последние несколько лет больше занимаетесь советскими фотоархивами, которые находите в разных уголках Костромской области. Как все это началось?

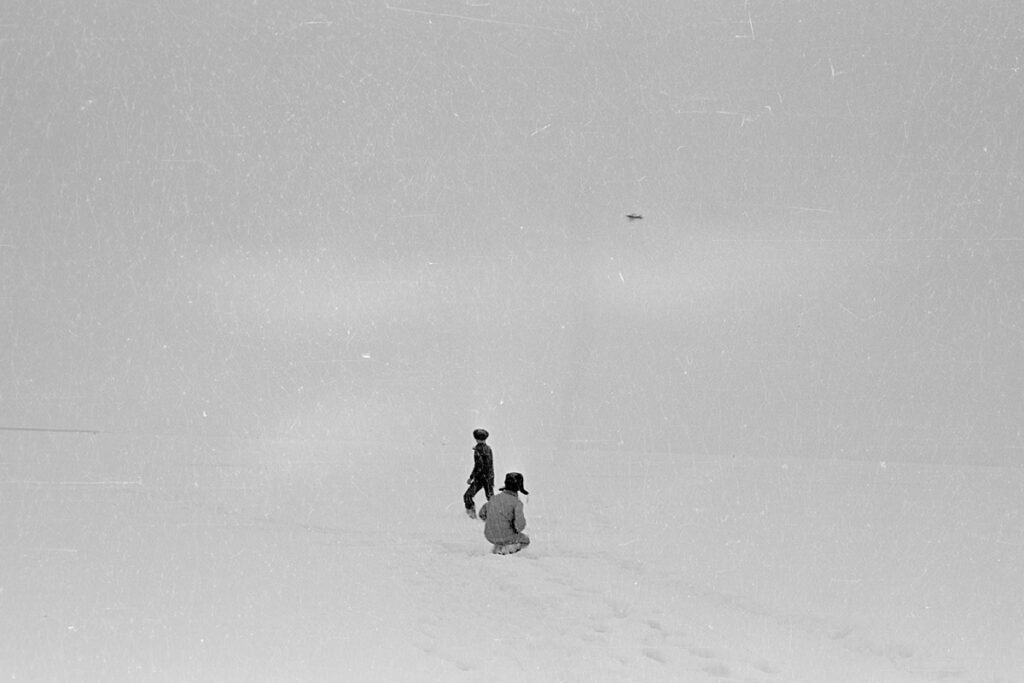

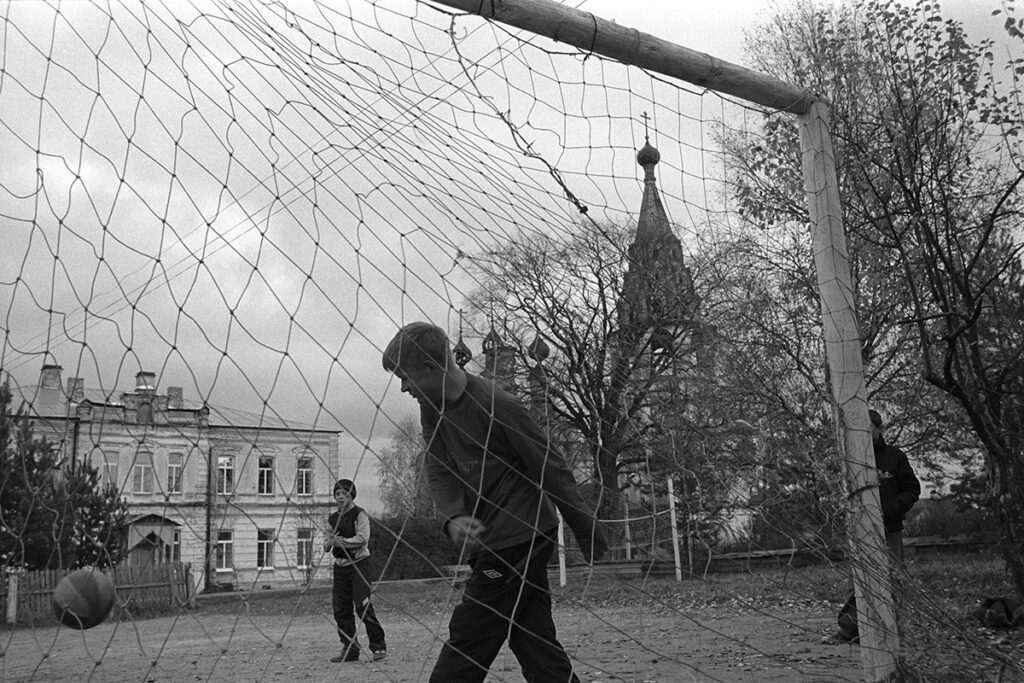

— Документальный фотограф не может существовать в отрыве от той местности и тех людей, которых он снимает. Он очень близок к героям, сокращает дистанцию, входит прямо в сообщество. С 2016 по 2019 год я снимала проект о тверских карелах. Это этническая группа людей, которые до сих пор говорят на карельском языке, находясь буквально в двухстах километрах от Москвы, посреди Тверской области. И один из моих героев дал мне пленки своего отца, то есть это даже еще не костромские места были. Я их отсканировала, и для меня открылся мир советской деревни 1960–1970-х годов — бедный, но очень веселый, общинный. Какие-то праздники, треухи, ушанки, свадьбы, фотографии у могил на Троицу…

Это тогда очень гармонично легло в мой проект: он стал глубже и объемнее. С тех пор я задумалась, что архивные пленки — это круто, всегда держала это в голове.

А в марте 2021 года я выполняла социальную работу для одного проекта и поехала в отдаленный уголок Костромской области, в куст деревень Совега Солигаличского района. Мне нужно было пообщаться с местными жителями, выяснить нужды. И там есть очень милый музей, созданный при доме культуры, один из прекраснейших, лучших деревенских музеев, что я вообще видела. В нем — куча любительских фотографий, черно-белых, отпечатанных так, немного кривенько. Я спросила: «А кто же у вас здесь снимал?». И моя знакомая говорит: «Жил тут у нас учитель труда и черчения Александр Дудин, все звали его Филаретыч. Снимал всю жизнь, сколько я его помню. Правда, он давно умер, дочка все выбросила и уехала в Питер, ничего не найти».

Я спрашиваю: «Может, остался дом?» — «Да он провалился давно, вон стоит». У меня большой опыт с деревенскими заброшками, так что я, разумеется, туда залезла. Был март, яркое солнце, все капало, такой душевный подъем! Я вскарабкалась на поветь и там в жутком мусоре, просто в голубином помете сразу увидела чехол от фотоаппарата «Зоркий». Понимаю, что я точно в доме фотографа, потому что «Зоркий» — это советская «лейка», его не каждый мог себе позволить. Взяла палочку и давай в этих какашках ковыряться. Наковыряла 17 пленок, одна была размотана. Я ее посмотрела на просвет, а там сохранные негативы, где-то, конечно, потекшие.

Часа три спустя вылезла, вся в черной паутине. Идет мимо женщина: «А что это вы там лазаете?». Я говорю: «Кажется, я только что спасла кусочек вашей истории».

— Что было с пленками потом?

— Дома я эти пленки расчистила, отсканировала, выложила в сеть. И на меня вышла дочь фотографа. Написала слезливое письмо, мол, она так жалеет, что все выбросила, что ничего у него не спрашивала, что он не научил внуков играть на гармошке. «Как жаль. Спасибо вам, Екатерина». Я на всякий случай спросила: «Точно ничего осталось?» — «Точно ничего не осталось».

То есть люди здесь, когда переезжают в город, стараются избавиться не только от материального, что связывает их с деревней. Они избавляются и от памяти — как от чего-то неудачного, бедного, стыдного. Я с этим столкнулась еще когда мы [с родителями] покупали дом в Тверской области. Мне был 21 год, и я стала владелицей деревянной избы в лесной деревне. А хозяйка, которая нам продавала этот дом… Вот все спрашивают: «А почему ты этим занимаешься?». Наверное, оттуда все и пошло. На меня, 21-летнюю, тогда произвело огромное впечатление то, как женщина показывала свой дом, где она выросла, где лежат ее дневники, школьные тетрадки, учебники, письма, игрушки… Она ходила с такой просто ненавистью ко всему.

— Как нашли следующие архивы? Что на них можно увидеть?

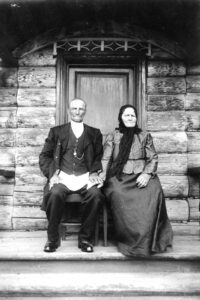

— Через два месяца я поехала в другой район Костромской области [также в рамках социального проекта]. Везла триммеры, стричь газон вокруг школы. Меня очень хорошо приняли. Это село Кужбал Нейского района. Там стоит деревянная церковь, а напротив прекрасный дом. Мне рассказали, что он принадлежал семье священника, очень интеллигентной. Мы зашли с позволения администрации. Дом был под толстым слоем писем, в том числе фронтовых треугольников с цензурой — и среди них я вдруг увидела несколько стеклянных пластин.

Оказалось, фотографировал внук священника, он погиб в 1941 году в блокаду [защитил диплом в Ленинграде и сразу записался в добровольцы]. Я нашла 50 целых, нетреснутых пластин с совершенно поэтичной съемкой: там семейные сцены, натюрморты, пейзажи, яблоки прямо норштейновские в саду. Я была в восторге!

И вот так, с регулярностью раз в два месяца что-то находила, потому что много ездила. В июле мы отправились в Вохомский район — это вообще медвежий угол — и заехали в деревню Спас. Увидели красивый дом с наличниками, уже разрушающийся, и пока смотрели на него, остановился мужичок на мопеде. Спрашивает: «Понравился? А это дом моего отца. Хотите, я вам покажу, что внутри?». Мы заходим, он рассказывает: «Я тут все буду ломать, уже все сгнило. Вот комод — еще мой дед строил. Если не заберете, я его на дрова распилю». Я такая: «Да-да, все заберем». И вдруг решила наобум спросить: «У вас в семье случайно никто фотографией не занимался?».

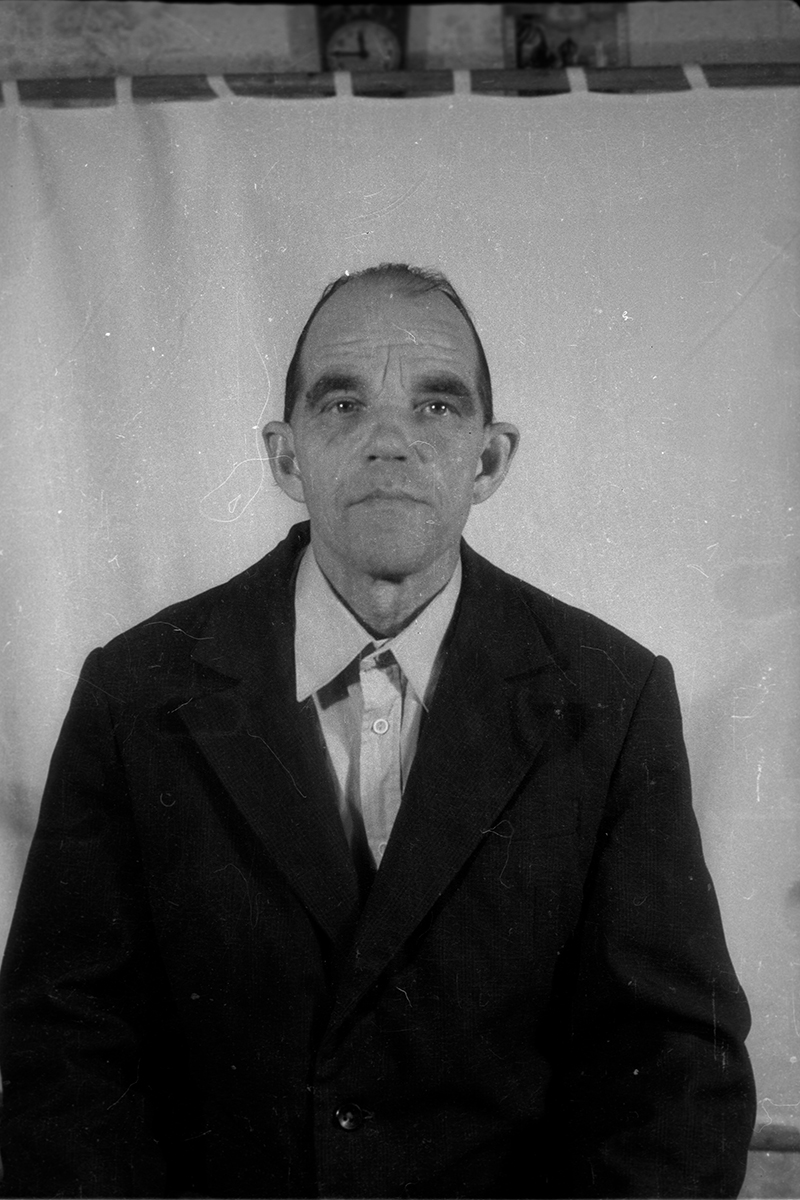

Он на меня посмотрел, как на прорицателя, и повел в закуток за печкой. Открывает дверь, а за ней настоящая фотографическая лаборатория: лампа, просмотровый стол, «гэдээровские» щипчики, отвесы — и как будто фотограф только вышел. Мужичок говорит: «У меня папа как с войны пришел, открыл ателье, снимал людей на документы».

Портреты, снятые в фотолаборатории за печкой, 1970–1980-е годы. Фото: Петр Марьин

Я забрала коробку пленок, на которых за период в почти 30 лет сняты все жители окрестных сел — просто типологическая съемка, совершенно шикарная. Есть семейные фотографии и даже катушка эротического содержания с обнаженной девушкой. Это один из моих любимых архивов, необычный — никаких деревенских пьянок, свадеб и похорон.

Потом мне стали архивы отдавать, что-то я продолжала находить сама. И как-то так понеслось. С одной только Совеги уже три архива. Первый Филаретыча, второй — Пашки Вахрушева, который умер молодым, а фотографировал своих друзей, совершенно отвязно. И третий — серьезного отца семейства, начальника узла связи. Еще лежит неотсканированный архив из Костромы. Автор снимал свою семью и работал как детский фотограф, и теперь у меня, помимо прочего, есть куча голопопых костромских младенцев. Пока даже не знаю, что с ними делать.

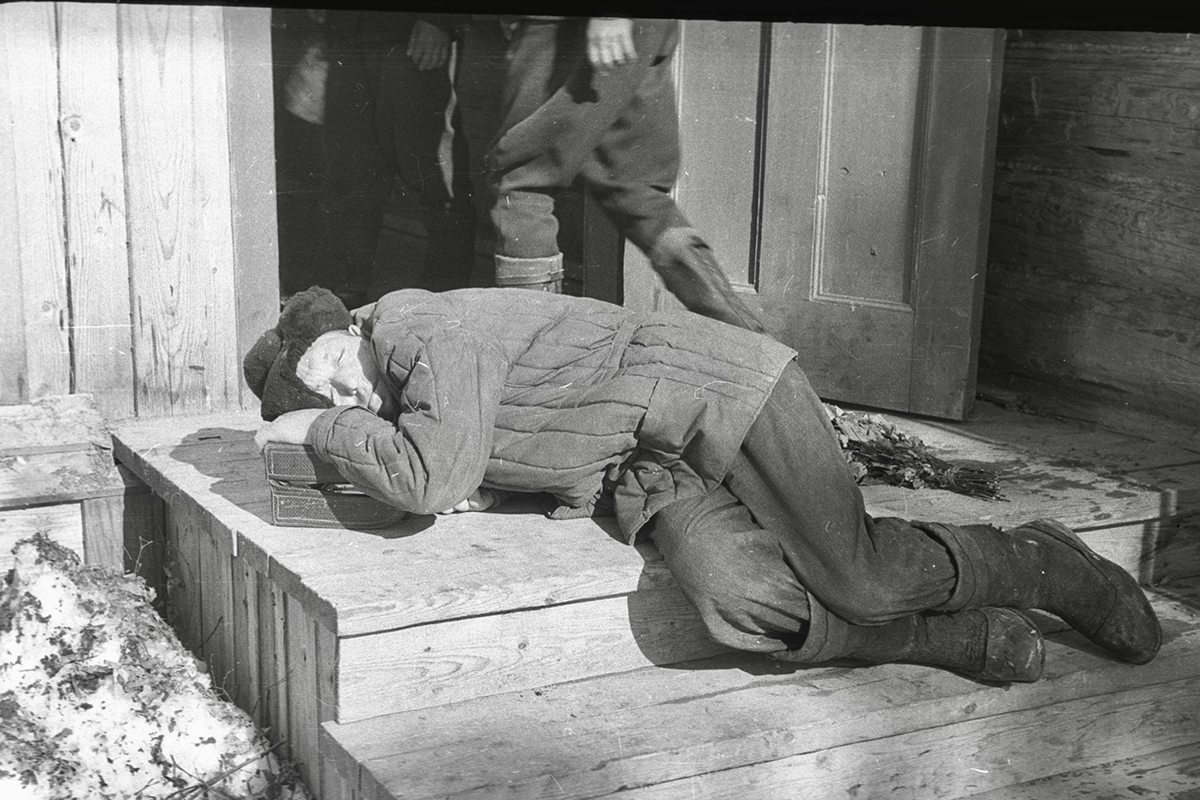

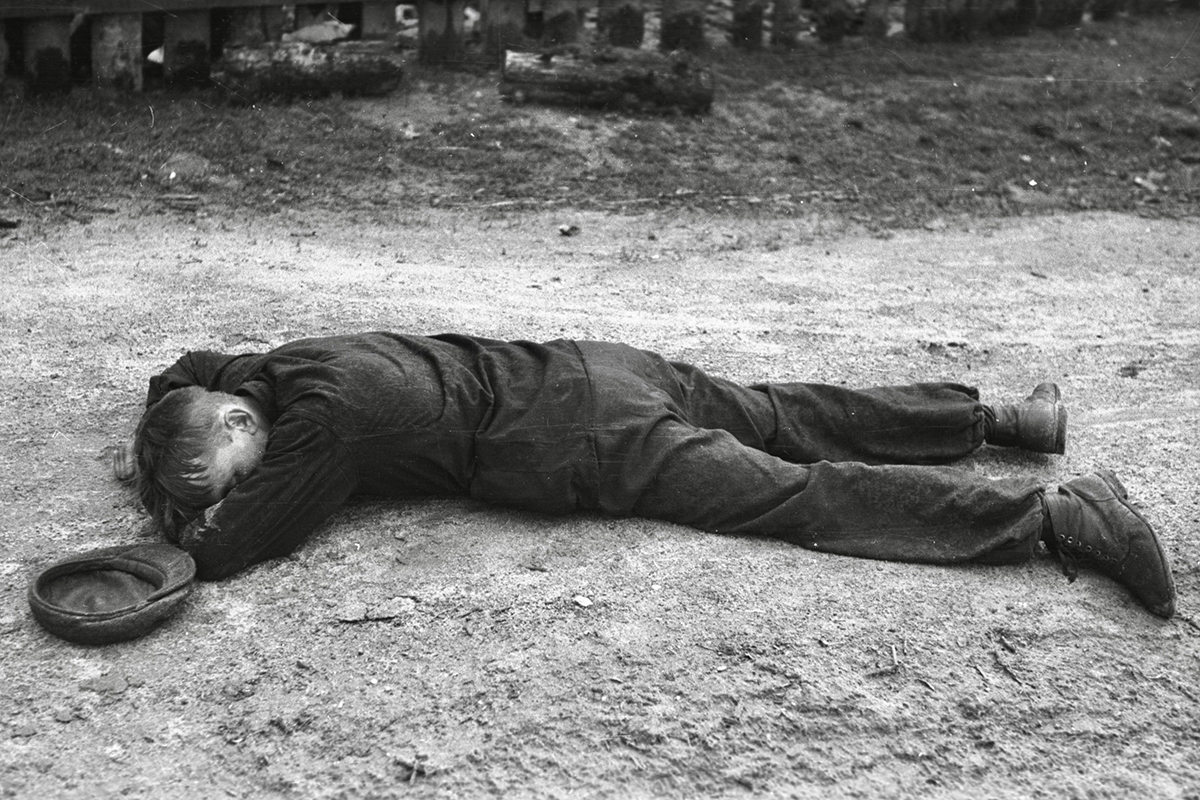

В архиве Владимира Варновского есть целая «коллекция» пьяных, которых он снял во время службы в милиции. Фото: Владимир Варновский

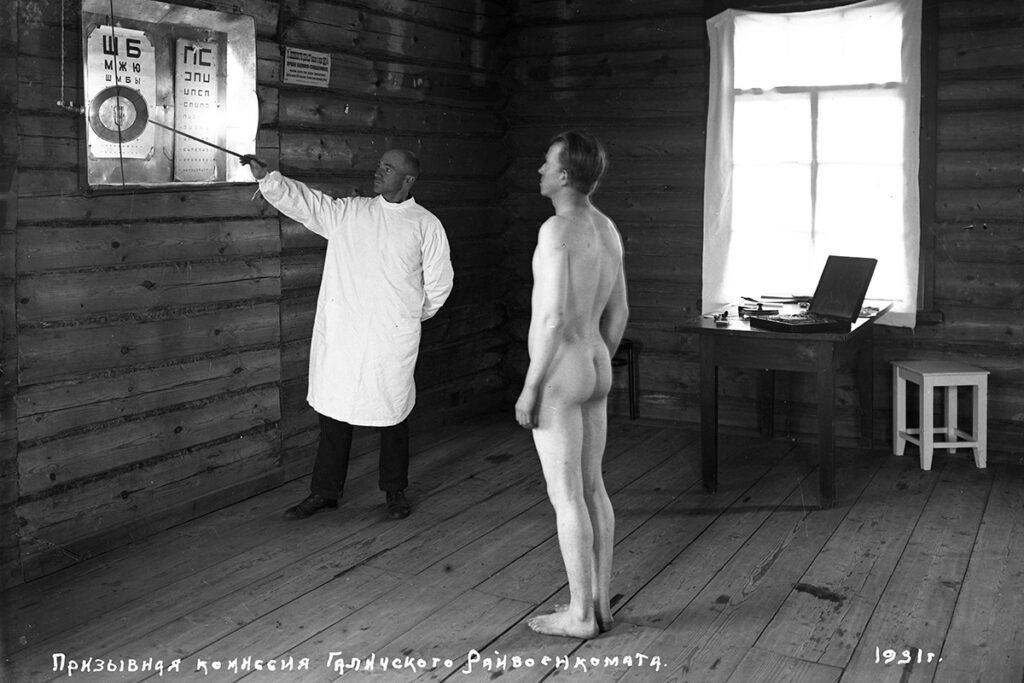

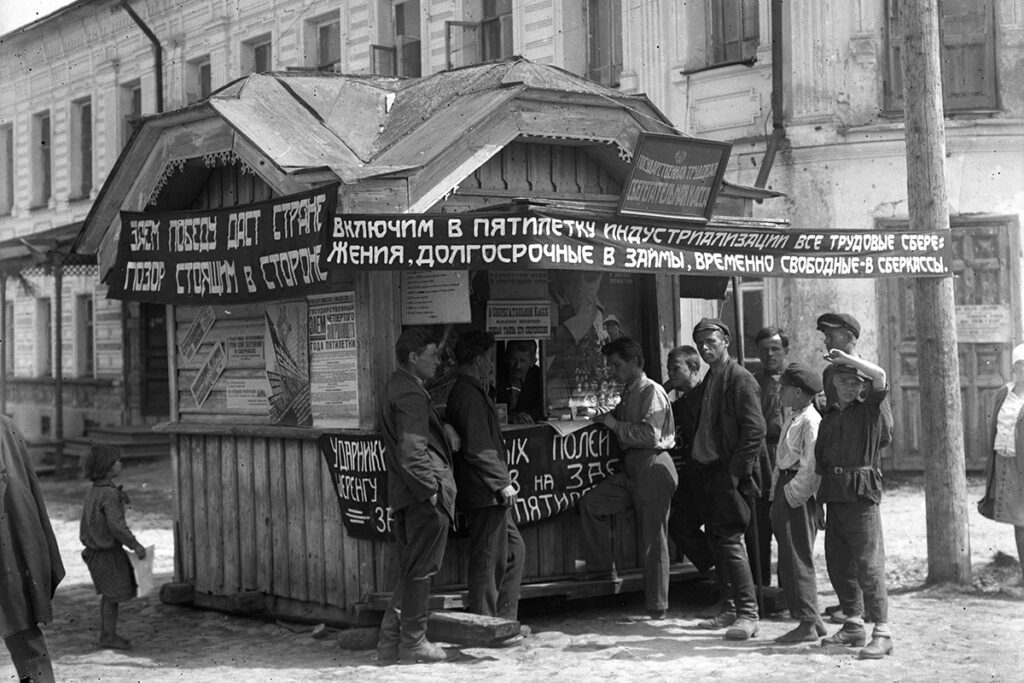

В июне 2023 года в Парфеньевском районе мы обнаружили просто клад, сопоставимый с архивом Вивиан Майер, наверное. Пока его можно назвать апофеозом моей деятельности. В селе Парфеньево жил Владимир Варновский. Он пришел с войны в 1947 году, и его как бывшего разведчика взяли на работу в милицию. По долгу службы он должен был фотографировать происшествия — на его снимках есть утопленники, обгорелые трупы, кражи из сельпо, пьяницы, заколотые… Он так увлекся фотографией, что ушел из милиции и с 1960-х годов полностью посвятил себя этому делу. Открыл ателье в комбинате бытового обслуживания и снимал по всему району.

За 50 лет фотографической деятельности у него накопилось огромное количество негативов, которые его дочь, в отличие от дочери Филаретыча, бережно сохранила. Сложила их в мешки картофельные, такие холщовые, огромные. И этих мешков 11 штук. За год мы отсканировали только два. А сколько нас еще ждет! Уже отпечатали выставку, она поездила, сейчас думаем, как дальше работать с его наследием.

В самом Парфеньеве знали, что был такой фотограф. Но дальше этого знания среди местных никуда не шло. Сам Владимир умер в 2008 году. По словам дочери, он всегда говорил: «Лена, когда-нибудь мой архив получит признание. Береги его». То есть он ей такой завет дал, и она его выполнила. И этот клад дождался. Иногда случается такое. Но чаще приезжаешь куда-то, начинаешь спрашивать и слышишь: «Да, был фотограф, он жил в этом доме, но дом купили, перестроили, c чердака все повыкидывали, в том числе стеклянные негативы». К сожалению, люди не видят в этом ценности. Они не знают, что негативы можно отсканировать или отнести в музей.

Я недавно вернулась из Кологрива — прекрасный городок на севере области, в Костромской глуши. Там я выслушала историю про два ателье, в каждом из которых фотографами были женщины, и это в XIX веке! Мне сказали, что где-то что-то кто-то мог сохранить. Сейчас они это ищут, но я не питаю иллюзий.

Петька удавился, Мишка замерз

— Как думаете, почему пленки оказались нужнее вам, в сущности чужому человеку, а не соседям или родным? Необходим какой-то взгляд со стороны, чтобы их оценить?

— Архив начинает жить тогда, когда попадает в правильные руки. Вот лежали негативы у дочери Варновского столько лет, но она же не могла ничего с ними сделать, зато хранила.

Конечно, нужен взгляд со стороны. Потому что когда живешь здесь, начинаешь смотреть на все как на обыденность, даже на то, что раньше удивляло. Так же и местные, они относятся к тому, что их окружает, совсем не бережно, а иногда и с желанием забыть — это касается домов, фотографий, вообще всего наследия.

Например, в городе Галиче практически мой ровесник, ему лет 50, снимал в детстве. И его сосед — краевед и историк, наш замечательный друг — увидел, что тот выбросил на помойку свои пленки. Он их забрал. Звонит мне: «Катя, приезжай». Я сканирую, а там совершенно прекрасные 1980-е годы, демонстрации, перефотографированные эротические карты, чего только нет. Встретилась с автором, спрашиваю: «Почему же вы выбросили пленки?» — «А что с ними делать?». Люди не понимают ценности. И это все уходит глубже, в общее неприятие своей памяти. Здесь, в Костромской области — я могу сравнивать с той же Тверской — это как-то особенно тяжело проходит.

— Недавно нашла во ВКонтакте несколько групп, посвященных Совеге. Они меня потрясли своей живостью: там общаются, присылают старые фотографии, делятся воспоминаниями. Получается, это скорее уникальный случай?

— Сейчас они спохватились — в том числе потому, что несколько лет назад я эту Совегу немного всколыхнула. Через год после того, как я нашла там первые пленки, появился паблик «Архив Солигалича». Не было ничего, а тут бац… Они хотя бы поняли, что можно что-то с этим делать. Пусть бессистемно, пусть с переснятыми фотографиями плохого качества, но это появилось!

Вообще Совега — удивительный анклав, «Твин Пикс» и «Сайлент Хилл» одновременно, с богатейшей историей. Сюда до 1970–1980-х годов даже дорога не шла. Нужно было лететь 30 километров на самолете из Солигалича. У меня есть история про местную жительницу Серафиму, которая сейчас уже старенькая бабушка, а в молодости работала в Солигаличе в библиотеке. Ее отец жил на Совеге. Как-то он заболел, а надо было подоить корову. Отец разругался со всеми соседками, и те отказались. Тогда он звонит на работу своей дочери: «Серафим, можешь прилететь в обеденный перерыв подоить корову?». И она поехала на аэродром, села в самолет, прилетела в деревню, подоила корову и улетела обратно работать в библиотеке.

Люди на Совеге очень приветливые, но они прекрасно осознают свою обособленность: c потерей исторической памяти, чего здесь и правда меньше (то есть люди все-таки заботятся о наследии, стараются беречь память — прим.ред.), у них соседствует сильное понятие «свой — чужой». В местных деревнях осталось много хороших пустых домов — жителей-то всего 50 человек, все предпенсионного или пенсионного возраста. В эти избы регулярно залезают блогеры-заброшечники. Мы вышли на хозяйку одного из домов и спросили, не хочет ли она его продать. Она отказалась. Я говорю: «Но ведь топчут ваши дневники, ваши книги, ваши фотографии». — «Ну и что? Мы не продадим никому чужому, чтобы вы там устроили гостевой дом. Мы сами приедем когда-нибудь». Никто, конечно, никуда не приезжает.

— Вы сказали, что эти сообщества взаимодействуют с фотографиями бессистемно. А как устроен процесс вашей работы?

— Я не современный художник. Скорее, рассказчик. Мне важно все отсканировать, даже плохие кадры, даже те, где только стертая эмульсия. Прийти к людям, которые могут про них рассказать, и про каждый снимок что-то записать. Узнать историю, связанную с местом. Чтобы архив — это был рассказ.

Если материала много, мы стараемся структурировать его по темам. Вот похороны, вот свадьбы. Например, когда делали выставку Варновского в Костроме, куратор Ная Беспалова предложила деление на жизненные циклы — все начиналось рождением и заканчивалось смертью. Но я пока даже не могу ничего про этот архив написать, потому что не знаю, с какой стороны к нему подходить. В нем много всего: завязок, персонажей, историй. А сейчас еще стало особенно важно рассказывать так, чтобы никого не задеть, потому что любая публикация про закрытое сельское сообщество неизбежно вызывает недовольство.

На Совеге меня упрекнули: в тексте упомянула, что у одного товарища стеклянный глаз. Позвонили: «Убери». Я говорю, что это не хорошо и не плохо, это просто так. «Не надо». Этот персонаж совершенно чудесный, у него прозвище Щукарь. Все его так зовут, и я несколько раз писала про него. Мне снова пишут: «Почему он у тебя Щукарь? Он Александр Владимирович». Но какой же он Александр Владимирович? Посмотрите на него!

Я теперь стала думать, что лучше ничего не публиковать и продолжать общаться, а то меня там невзлюбят и вообще ничего не расскажут. А сохранять добрые отношения с тем сообществом, откуда архив, важно. Если это все выльется в наш Центр фотографии и визуального наследия, то тем более. В деревнях же все-все-все родственники в той или иной степени, и ты как бы вторгаешься в этот мирок как чужеродный элемент. На Совеге я сразу завоевала доверие, когда там обнаружили, что я умею колоть дрова, топить печку, собирать грибы, варить чего-нибудь в чугунке, а все равно: «Убери. Про глаз. Не надо».

— Есть ли серия снимков, которые особенно вас зацепили?

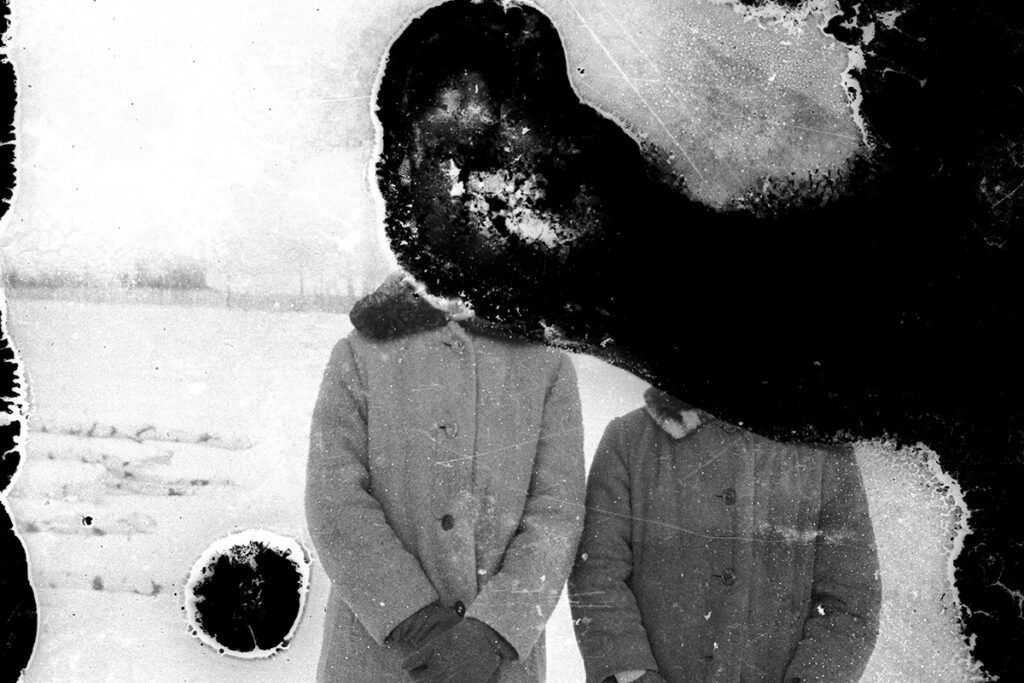

— Вот эти 17 пленок Филаретыча, найденные на чердаке на Совеге… Я часто говорю, что первый архив — как первый ребенок. К нему отдельное совершенно отношение, чувство бабочек в животе, ожидания чего-то. Оно с другими архивами тоже есть, но с первым, наверное, прям ух. Среди этих пленок есть несколько стертых кадров — вот стоят две девушки, а эмульсия стерла полностью их лица. У меня целая подборка испорченных изображений, где время выступило как современный художник и сделало само всю работу. Я даже спрашивала у многих людей, надо ли мне что-то с этим делать. Говорят: «Вообще ничего не надо».

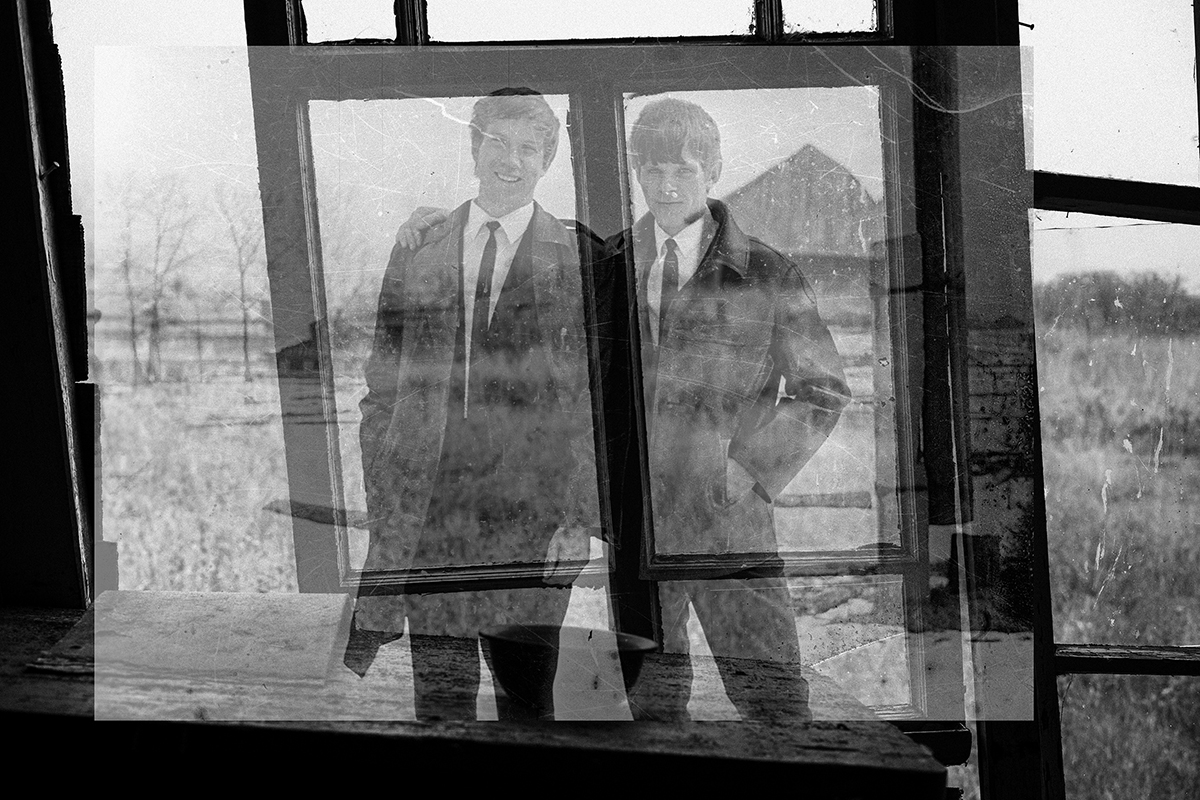

Из этого же архива есть тоже небольшая подборка, когда я наложила свои фотографии с Совеги на архивные. И получились очень-очень странные картинки, которые почему-то всех цепляют. Хотя это абсолютно избитый прием совместить два изображения, поиграть с прозрачностью и что-то вывести на задний план. Но там такая получилась вещь, что ты толком не понимаешь, где тогда, а где сейчас. И эти две серии — стертые лица и мои совмещения — это, наверное, мои любимые темы. Хотя каждый архив по-своему интересен. И каждый можно разглядывать бесконечно, чем я и занимаюсь по вечерам.

Наложение кадров. Левое и среднее фото: Александр Дудин (Филаретыч) и Екатерина Соловьева. Правая: Павел Вахрушев и Екатерина Соловьева

— Девушки в пальто, наверное, так и останутся загадкой, но общались ли вы с кем-то, кто запечатлен на других фотографиях?

— Как правило, если архив уже отсканирован, я приезжаю с ним на ту же Совегу — и там все себя узнают. «Вот это я в седьмом классе», — говорит мне моя знакомая, которой 57 лет. «О, а это я там стою», — говорит технолог кранового завода из Галича, который свои пленки выкинул. «А это мой дедушка. Ух ты, здорово, у меня его фотографии не осталось». Зачем же ты пленки-то выкинул тогда? Когда атрибутируешь архив, люди очень живо реагируют, потому что всегда всплывает что-то удивительное — то, что, как им казалось, они никогда уже не увидят.

А с архивом Варновского вообще происходили чудеса. На выставке в Костроме был раздел «Свадьба». И там есть фотографии очень красивой брачующейся пары, невеста так застенчиво смеется. И на выставку пришла женщина, которая эта невеста и есть, она переехала жить в Кострому. Был еще розовощекий малыш в косыночке. Женщина лет 50 остановилась и говорит: «Это я!». Это было офигенно. После мы перевезли выставку в само Парфеньево и развесили в библиотеке.

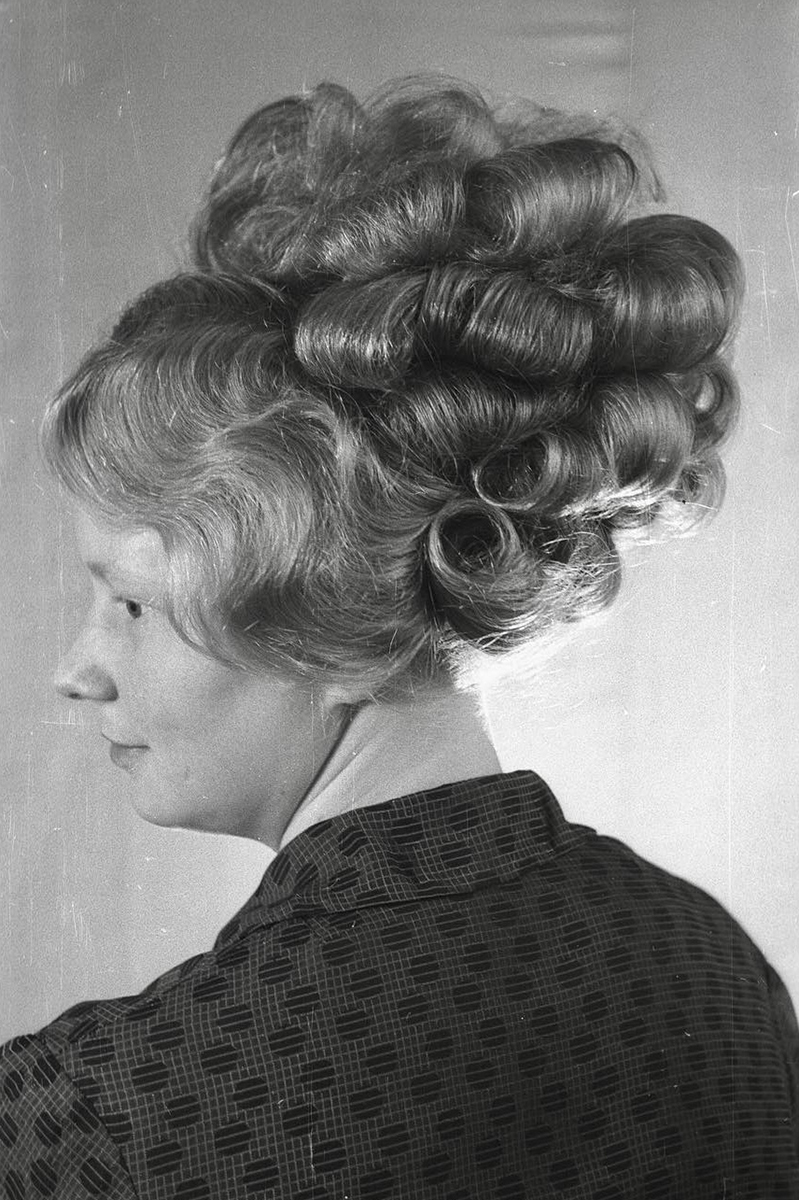

Участницы конкурса причесок в Парфеньеве, 1960–1970-е годы. Фото: Владимир Варновский

Библиотечные работницы тоже все были взбудораженные. Среди фотографий был портрет женщины с очень хитрой прической, сделанной на конкурсе парикмахеров. И одна из библиотекарш узнала в ней свою тетю. Я обрадовалась: «Здорово, и как она?» — «Да ее муж зарезал». Вот зачем ты мне это сказала? Я на эту тетю теперь не могу по-другому смотреть. А когда я атрибутировала совеганский архив, был совсем тлен. «Это кто?» — «Пашка, он удавился». «А это кто?» — «Это Васька, он замерз». «А это?» — «Это Петька, он тоже удавился». «А это кто?» — «Мишка, замерз». Я говорю: «Подождите, может, есть какие-нибудь другие смерти в деревне среди мужчин?» — «Ну, один с трактора упал. Его задавило. А этот шел к матери, не дошел, замерз». Порой такие истории узнаешь, которые вообще не готов узнавать.

Жил-был Смодор

— Как появилась идея Центра фотографии и визуального наследия? Уже после первых найденных пленок?

Все одно за другое, как это часто бывает, цепляется. Мы живем в Чухломском районе. Рядом город Галич, который я знаю давно — снимаю его с 2011 года и регулярно приезжаю. Есть еще квартира в Костроме, но там мы появляемся редко. И все эти архивы были найдены здесь рядом, буквально по соседству. Когда они начали появляться, я своих друзей стала этим мучать: «Что же дальше? Давайте их показывать. Нам нужна какая-то площадка». Я тогда не понимала абсолютно, что хочу, но знала, что фотографии нельзя прятать.

И один из моих друзей Всеволод Розанов, человек с глубокими галичскими корнями, который очень много вкладывает в развитие Галича и не только, сказал нам с мужем: «Беритесь за дом Смодора».

Жил в городе Галиче великий — может, не великий, но известный — фотограф Михаил Смодор. Снимал с 1907 по середину 1930-х годов, а во время войны умер. И все в Галиче знают, что он жил в двухэтажном деревянном доме в центре города. Этот дом был расселен в 2000 году, признан аварийным, но еще раньше он был признан объектом культурного наследия регионального значения. Его нельзя сносить, поэтому хоть и в ужаснейшем состоянии, но он достоял до нашего времени.

Администрация пошла нам навстречу, и дом выставили на торги за один рубль. Мы купили его в состоянии прогнившей руины — с туалетом, который там устроили горожане, и кучей мусора.

Теперь у нас есть фонд «Негативы хранятся» — эта надпись всегда была на обороте фотографий не только Смодора, а вообще у всех. И мы разрабатываем концепцию Центра фотографии и визуального наследия — коротко это все называется «Дом Смодора».

Сейчас ведутся проектные работы: уже сделали консервацию, расчистили мусор, установили забор и баннеры. Приезжал специалист, который провел лазерное сканирование. Другой составил обмерные чертежи. Еще один работает над историко-библиографическим исследованием: кто построил этот дом, когда, почему, с какими особенностями, кто в нем жил. Все очень захватывающе, но медленно. Дом стоит законсервированный, галичане уже шепчутся — мол, опять москвичи приехали, здание выкупили и ничего не делают.

— Что отвечаете?

— Мы как можем объясняем и пишем в соцсетях о том, что делаем. Уже проводим разные активности, чтобы местные привыкали к тому, что «Дом Смодора» есть и будет: летом вместе со школой Родченко проводили интенсив для подростков Галича, исследовали Рыбную слободу, печатали цианотипию. Выставки с архивами проходят под нашей эгидой — люди знают, что это наша команда делает. Но сам дом будет отреставрирован не раньше 2030 года, это в лучшем случае. Потому что его нужно полностью разбирать, увозить, собирать заново с заменой всех гнилых бревен, подводить к нему коммуникации…

Я никогда в жизни не думала, что буду таким заниматься. Еще лет пять назад я бы сказала: «Да вы что, с ума сошли?». А теперь я директор фонда и должна все это проворачивать. И я, конечно, дико рада, что у меня есть муж — реставратор памятников деревянного зодчества. Если бы его не было, вряд ли кто-то бы повелся на нашу инициативу. А так решили: раз она фотограф, а он реставратор, и они хотят реставрировать дом фотографа, то, наверное, они знают, что делают. И есть люди, в том числе состоятельные, которые готовы нам помогать. Пока мы существуем на частные инвестиции, но многие говорят, что нужно думать в сторону грантов. Непонятно, как с этим поступать, страшно, это отчетность и новые пугающие правила.

— Как будет устроен центр?

— Будут выставочные площадки и зал для проведения всяческих мастер-классов, кинопоказов, лекций, а в цоколе — хранилище для негативов в два этажа. Снаружи у нас маленькая речка течет, совсем крохотная. Можно организовать на ней летний лекторий.

В Галиче ничего подобного никогда не было. Город в этом плане достаточно инертный — люди живут по принципу «никому до нас дела не было и сейчас не надо». Но уже есть сообщество, которое нам сочувствует и помогает в проекте. Пока никакие волонтерские активности мы не можем проводить, потому что это объект культурного наследия. Но мы также ведем исследовательскую работу по самому Смодору и по нашим фотографам [чьи работы находятся на чердаках], будем в ближайшее время привлекать волонтеров к работе с архивами и к опросам людей из тех поселений, откуда архивы, потому что одна я не смогу это потянуть.

Слева: Мадонна из Парфеньева. Фото: Фото: Владимир Варновский. Справа: Свадьба в Парфеньеве. Та самая невеста, что узнала себя на фото на выставке в Костроме. Фото: Фото: Владимир Варновский

Очень важно, чтобы включались местные жители. Многие пока не понимают, что происходит, но мы будем как-то двигать это сообщество… Мне кажется, нужно создавать такие живые места в городе, которые станут точкой притяжения и дадут толчок развитию инфраструктуры. Когда-нибудь сделаем мы наш центр, а рядом появится, наконец, первая в городе кофейня.

— Эффект Бильбао.

— Да, только так. Например, Терем Асташово спровоцировал цепную реакцию по возникновению разных инициатив. Многое хорошее, что происходит [на севере Костромской области], происходит благодаря тому, что есть в глухом лесу Терем Асташово, куда люди едут и едут со всей страны. Надеюсь, к нам тоже будут подтягиваться. Это уже происходит! Например, мы сделали шрифт на основе почерка Михаила Смодора, которым он подписывал свои фотографии. Точнее, выпускница Строгановской академии Саша Коноплёва, праправнучка Александра Родченко, предложила. А кто же будет от такого отказываться — когда потомки самого Родченко делают шрифт на основе письма фотографа-современника Родченко? То есть какие-то цепочки уже формируются и совершенно удивительные события происходят.

— Зачем вам все это? Многим галичанам будто бы ничего и не нужно, жителям деревень — тоже.

— Это как раз из той оперы, что ты это делаешь, потому что не можешь не делать. Когда я занималась документальной фотографией, то ничего на ней не зарабатывала, но без нее не могла. Я тогда жила еще в Германии. Мне казалось, я стремительно теряю связь с родиной — и нужно срочно куда-то мчаться и про что-то снимать историю (почти все свои фотопроекты Екатерина делала в экспедициях по России — прим.ред.). И потом на этом я сделала себе имя как документальный фотограф. Значит, было не зря. Теперь так с архивами, в этом для меня есть некий азарт. Как визуальному археологу мне прям интересно, что я увижу на следующих пленках. Что там будет? Что?

Видимо, вся моя предыдущая деятельность вела меня к тому, чем я сейчас занимаюсь. Хотя со стороны может показаться странным, когда человек жил 20 лет в Германии, перед ним был открыт весь мир, а он взял и немного закопал себя в Костромской области. Но архивы и центр, и реставрация, и сохранение наследия — все это как-то ложится в один ряд. Получается гармония, в которой уютно существовать, хоть и очень ответственно.

От пионерии до цепей

— Вы упомянули, что много лет снимали в Костромской области как документальный фотограф. Как переезд и работа с местными архивами повлияли на творчество и отношение к месту?

— Есть в Москве куратор Евгений Яковлевич Березнер, очень уважаемый человек в мире фотографии. Мы с ним достаточно близко общаемся. И я ему озвучила в 2021 году, что, видимо, буду возвращаться в Россию. Он говорит: «Катя, вы же русский европеец, что вы делаете? Вы же утратите ваше видение». Теперь я вспоминаю его слова каждый день. Он оказался абсолютно прав.

Видение человека, который приезжает из Европы на десять дней, на две недели, на месяц и смотрит свежим взглядом на все, что происходит — вот это теряется. Когда ты здесь живешь, ходишь в сельпо, топишь печку, ругаешься из-за ЖКХ, сталкиваешься с совершенно иной, никогда тебя раньше некасавшейся реальностью… Тебе не до умиления от картины, когда баба хворостиной куда-то гонит корову, крича на нее матом. И тебе не до умиления, когда на реке полощут белье, потому что сразу думаешь: хорошо бы тоже что-то постирать. И я не хватаюсь уже за «лейку», хотя, на самом деле, надо себя заставлять.

Переезд и моральный, и физический состоялся у меня летом 2022 года. Некоторые на меня смотрели странно: что я делаю, почему я еду не в ту — по их мнению — сторону, напридумывали причин. Я всем говорила, что причины личные. Мы с мужем искали, где нам жить и как устраивать свой быт заново. Конечно, тут было не до фотографий.

Последние три года я снимаю существенно меньше — еще и из-за аварии в апреле 2023-го, в которой разбилась вся моя техника, архив и я сама. Только сейчас стала потихоньку возвращаться к пленочной документальной фотографии. Как правило, это происходит следующим образом: я куда-то еду, не беру камеру, вижу какую-то картину, смотрю на свет, персонажей, на сложившуюся композицию. И думаю: «Это же классный кадр. Да, надо было бы взять камеру». Но уже нет такого: «Все, я это не сняла». Видимо, многое уже снято.

Возможно, теперь, если я выпущу проект или книгу, то главным героем стану сама. Те, кто следит за моим творчеством, давно мне намекают, что пора весь мой багаж не прятать, а начинать показывать и рассказывать. Я очень противилась идее говорить и писать о себе, но потихоньку мирюсь с ней — и, думаю, когда-нибудь это увидит свет.

Портреты жителей Судиславля, 1910–1930-е годы. Фото: Владимир Русин

— А почему выбрали для жизни именно Костромскую область?

— Тут действительно странная история. Мой отец — писатель. И в 1980-е годы, так как писательством было не заработать, он шабашил в Судиславле. Это город в 40 километрах от Костромы. Рассказывал мне про Судиславль, про здешних купцов и их дома. И мне это так легло, что в свою первую сознательную поездку — мне было 19 лет — я вместе с тогдашним будущим первым мужем отправилась именно в Судиславль.

Следующая костромская история случилась в 2011 году. Мы с компанией молодых краеведов приехали из Тотьмы в Вологодской области в Солигалич — на арендованном мотовозе по Монзенской лесной железной дороге. В первый раз я была совсем молоденькая, ничего не понимала, а во второй — уже фотограф: много где проехалась и поснимала. И как-то у меня закольцевалось так, что эти места для меня много значат.

А еще мы тогда же с Андреем Павличенковым, хозяином Терема Асташово, общались в ЖЖ. Он мне написал: «Заезжай». Я тогда не заехала, сам терем был разобран и увезен на реставрацию, но с 2013 года стала бывать регулярно. И, конечно, Андрей своей харизмой, своим знанием и своей любовью к Костромской области меня заразил. Открыл мне вещи, места и людей, до которых я никогда в жизни сама бы не доехала. Ну и мой муж — реставратор Терема Асташово, мы здесь и познакомились. Вот так все один к одному сошлось.

— Помогает ли европейский опыт?

— 20 лет в Германии держат меня на плаву. Я нашла единомышленников, и вместе мы, например, растим спаржу — не для метелочек, как 90% населения, а для еды. Мне помогает сосед — хирург с мировым именем, у него в Чухломе родовой дом. Летом мы выкапывали вдвоем спаржу, рассуждая, как будем готовить немецкий шпаргельзуппе. Это все никуда не девается, и я свои «буржуйские замашки» потихонечку сюда перетаскиваю. Они помогают компенсировать быт с ухватами и печками.

— Вы в удивительной ситуации, когда одновременно и жительница этих мест, и их же исследовательница. Как уживаются две сущности?

— Они пока противопоставлены друг другу. Это очень сложно. Все чаще и чаще меня посещают аналогии с фильмом «Юрьев день». В нем главная героиня, оперная певица, работающая в Германии, приезжает в город вроде Юрьева-Польского и полностью в нем растворяется. А в финале приходит в платке петь в церковный хор, что, с одной стороны, падение, а с другой — наоборот, возвышение. И я себя, может быть, самонадеянно, но с этим фильмом и с этой героиней ассоциирую. Потому что получается, я исследую саму себя.

Хотя примириться с тем, что, например, люди творят со своими домами, мне очень сложно. Как они их разрушают, как они их уродуют и вырезают что-то страшное вместо окон, как они их бросают… Пытаться их учить, насаждать что-то, причинять добро тоже неправильно. Остается исследовать и показывать, что вот так можно сделать и вот так, но ни в коем случае не осуждать. Люди живут здесь веками, в той реальности, какая у них есть. Другой нет. Выживают как могут. И закрывают свои первичные потребности тоже, как могут — теми же пластиковыми окнами они просто создают тепло в своем доме.

— Я так понимаю, смириться со стеклопакетами сложнее, чем научиться топить печь…

— Печь хороша и органична, к ней вообще никаких претензий нет! Люди ведь в этих местах жили очень красиво: в заброшенных домах до сих пор стоит чудесная мебель, горки, шкафчики. И наблюдать, как это ушло, а на смену пришли материалы из «Леруа Мерлен», тяжело. И с визуальной точки зрения, и с точки зрения моего мужа-реставратора, который говорит, что сломают они этот старинный дом, а построят в разы хуже, потому что утрачены и материалы, и инструменты, и мастерство. По крайней мере, в Костромской области какими-то бешеными темпами уничтожается наследие, прямо отъявленно. Стоит нормальный дом — нет, его ломают.

В Галиче летом мы спасли от сноса 26 домов. Администрация постановила, что у них нет статуса объектов культурного наследия. Хотя статус исторически ценных градоформирующих объектов у них есть, но никто об этом не знал: ни в отделе архитектуры в администрации, нигде. Их расселили, обозвав бараками, а это купеческие дома. Я обратилась в инспекцию: cнос остановили, но крыши с десяти строений успели содрать и продать. Так они и стоят без крыш. Я не стесняюсь и не боюсь об этом рассказывать, потому что это преступление. В Конституции даже есть пункт о том, что каждый гражданин обязан сохранять историческое наследие.

— Есть ли у вас какая-то история, которая описывает суть российской деревни лучше всего?

— У меня есть шикарнейшая история, она делится на несколько циклов. Для одного частного проекта, занимающегося спасением наследия в Костромской области, было важно сохранить старинный зерновой амбар, иначе магазею. Она находилась в одном из сел на севере области. Мне нужно было разобраться со статусом этого амбара, кому он принадлежит и как его купить или не купить. И в мае 2022 года я отправилась в райцентр на переговоры. Сотрудница администрации, которая занимается земельными вопросами, назначила мне ровно на 12. Но ровно в 12 мне говорят: «Екатерина из Чухломы? Придется подождать. Галина сейчас на репетиции».

Раздаются стук, речевки, марши. Я ломаю голову: «Что это у нас? 1 мая уже было, 7 ноября еще не наступило». Тут спускаются женщины из администрации, такие 50+, с пионерскими галстуками и барабанами. Среди них моя Галина. «Здравствуйте, а что вы репетируете?» — «Как? У нас же столетие пионерии!». И я понимаю, что пионерия — это лучшее, что было в жизни всех этих женщин — это их молодость, тимуровцы, «Зарница». Вот такая первая картинка.

Дальше мы с ней поехали в это село, посмотрели на магазею и договорились о перевозе. «Только сделайте что-то хорошее для района». Я пошла к главе, решили, что помогу дому престарелых. Но мы долго не могли вывезти магазею, дело затянулось.

Только через год с мужем и его бригадой приехали забирать амбар. Каждый второй дом стоял пустой, на месте одного — пепелище, все село грустное. Одна женщина ввела в курс дела: год назад закрыли школу и садик. Молодые уехали в райцентр, и в некогда оживленном селе остались сто человек предпенсионного возраста. Единственное пульсирующее место теперь — дом культуры, огромный, бетонный, совершенно несоразмерный селу.

[Пока бригада работала], я пошла в дом культуры… И просто обалдела. Там внутри — огромные пространства, стены из опилочной штукатурки, а на них барельефы будто с эльфами. Не с эльфами, конечно, но с рабочими, крестьянами, девушками то с козленком, то с теленком. Я рассматриваю, рядом сидят пять скучающих детей из лагеря дневного пребывания, и тут врывается женщина: «Екатерина Николаевна, это что же такое? Забирают наш сарай, а нам ничего?!».Мы с ней пошли в кабинет наверху. Я спрашиваю: «Чем можем помочь?» — «Понимаете, нам нужно, нам нужно… десять стульев! И ноутбук! И два микрофона!».

Выяснилось, что у них в селе есть творческий коллектив: они поют, ездят с концертами по области. Она повела меня в зрительный зал, а там на заднем плане из тех же опилок выложены гуси-лебеди. Собеседница продолжает: «Нашим костюмам, им уже больше 10 лет». Достает платье, все в цветах, а-ля народное. Встала с ним на фоне гусей… Никого нет, только уборщица пол моет. Я понимаю, что это все безумно прекрасно. Делаю кадр и говорю: «Вам их нужно на заказ пошить?» — «Ой, да мы на вайлдбериз закажем».

Лето кончилось, магазею перевезли, к новогодним праздникам я все заказала. Женщина меня благодарит, присылает фото в костюмах, спрашивает, куда мне в Костроме передать гостиницы. В коробке [пришли] рыжики, грузди, огурцы, помидоры — полный набор деревенских деликатесов. Все счастливы. Но в Рождество получаю сообщение от другой женщины из этого села: «Старожилы собрались на сход в сельпо и вас обсуждают. Зачем же вы купили ноутбук и стулья? Она заберет их к себе домой. Что же вы сделали?» «Лучше бы цепи на памятнике обновили». И сразу это сообщение исчезло.

Для меня эта история важна от начала и до конца. От пионерии и до цепей. В глухом селе из живого остался только клуб, в клубе бабушки с дедушками поют и дети чего-то делают, но что бы ты ни сделал, чтобы помочь ему, все равно будет плохо. Если помог восстановить памятник, покрасить его, то молодец в глазах жителей. А если помог одной бабушке, обидится другая бабушка.

Мне многие пишут: «Давайте лучше вы сначала сделаете, а потом уже будете писать». В смысле? Я сначала сделаю «Дом Смодора» и только потом буду про него писать? Ну уж нет. Мнительность, закрытость, общинность в плохом смысле — все это сложно. Но ничего, работаем, я не боюсь, и непонимания тоже.