Идеальная консервная банка

В Россию возвращается карательная психиатрия. Пока не такая жесткая, как в Советском Союзе, но сходства — всё больше

«РегАспект» рассказывает истории двух активисток, которых направляли на психиатрическую экспертизу. Одной диагностировали «шизотипическое расстройство личности», другую признали вменяемой. Но жизнь после изменилась у обеих. Наши собеседники говорят, что до советского образца карательной психиатрии пока далеко, однако приговоров с принудительным лечением становится больше, психиатры сотрудничают со следствием охотней, а «гражданская смерть» грозит подследственным независимо от выводов врачей.

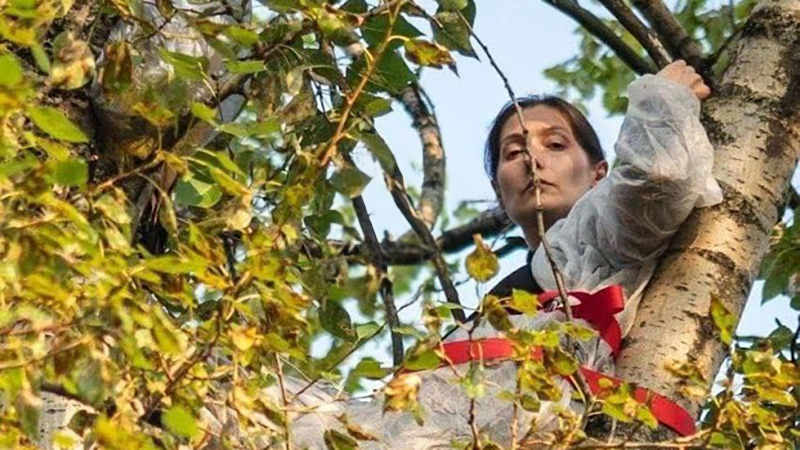

Девушка на дереве. История Ольги Кузьминой

10 августа 2021 года экоактивистка Ольга Кузьмина привязала к себе арбалет и забралась на тополь рядом с Бабушкинским парком на северо-восточной окраине Москвы. Больше десяти часов она провела на двадцатиметровой высоте, пока ее не сняли оттуда с помощью пожарной лестницы. Свидетели утверждают, она угрожала выстрелить, если к ней кто-то приблизится. Позже суд установит, что арбалет был неисправен.

Отчаянная попытка спасти деревья, которые вырубали ради строительства дома рядом с парком, закончилась для Ольги уголовным делом о хулиганстве. Ее отправили под домашний арест, а после по ходатайству следствия назначили ей психиатрическую экспертизу.

Первый раз к медикам Ольгу доставили силой. В мае 2022 года она с адвокатом пришла на следственные мероприятия в ОВД «Лосиноостровский», но ее задержали и увезли. На видео, которое снял адвокат, видно, как три сотрудницы полиции выводят девушку из здания и буквально запихивают в автозак, несмотря на сопротивление.

«Я не поеду в такой машине, я не могу ездить на таких лавках, я не могу на деревянных лавках ездить, у меня лимфедема», — повторяет она, но никто не придает ее словам значения.

Первая встреча закончилась быстро: Ольга отказалась беседовать с врачами. Вторая продлилась несколько часов. Активистка утверждает, что разговаривать вновь не стала. В заключении (есть в распоряжении редакции — прим. ред.) указано, что она держалась напряженно и недоверчиво, а на вопросы отвечала «выборочно», Ольга при этом утверждает, что все ее слова, прописанные в документах, выдуманы.

Медики рекомендовали проведение стационарной экспертизы, и 1 июля 2022 года Ольгу «похитили» — именно так она называет произошедшее.

— Ворвались в квартиру, сломали дверь. Я закрылась в ванной по совету адвоката. Но они вызвали управляющую компанию, она вскрыла дверь. Меня под руки просто выволокли, — вспоминает активистка. В тот день ее доставили в Московскую областную психиатрическую больницу им. Яковенко.

Мать Ольги Людмила Ивановна утверждает, что силовики проникли в дом обманом — не сказав, что они из полиции. Как именно представились, женщина не помнит: те события вообще как в тумане.

На обследовании Кузьмина провела пять дней. Все это время, вспоминает она, «была еле живая» — из-за жары, духоты и тревоги за свое здоровье не могла нормально спать и ничего не ела, потому что, как говорит, еда была «ужасной» (при ольгином диагнозе важно поддерживать сбалансированное питание и сохранять физическую активность).

В итоге активистке диагностировали «шизотипическое расстройство». Судя по заключению, врачи отметили ее «подозрительность, напористость, своенравие, мотивацию к достижению субъективно поставленных целей, упорство в их достижении», «упрямство и уверенность в собственной правоте», «склонность к сутяжничеству и протестным реакциям». В августе 2023 года суд отправил ее на принудительное лечение по делу о хулиганстве. Поговорить с ней удалось только потому, что она сумела сбежать от преследования.

Лечение как наказание

Амбулаторная психиатрическая экспертиза — наименее жесткий вариант. Она проводится без помещения человека в стационар и может закончиться за несколько часов. При стационарном обследовании человека помещают в больницу. Срок — до 30 дней, но он может быть продлен.

— Сложно прогнозировать, сколько будет находиться в медучреждении подопечный, он не имеет свободного выхода. Часто бывает насильственное доставление. [Могут забрать] из квартиры или прямо на улице, — комментирует Лера Мартынова из Эколого-кризисной группы (ЭКГ). Она помогает активистам, столкнувшимся с принудительными мерами психиатрического характера.

Самое страшное — приговор суда об обязательном лечении. В первую очередь потому что продлевать его могут бесконечно. Например, шаман Александр Габышев находится в больнице уже четыре года.

— В колонии есть срок, там все понятно, — объясняет Мартынова. — А лечение может длиться, пока медики не придут к какому-то мнению.

Сколько было назначено психиатрических экспертиз в рамках уголовных дел за последнее время — неизвестно. Статистика не ведется, общественники многие случаи могут просто не знать. О принудительном медицинском вмешательстве по приговору суда сведений больше: с 2012 года правозащитный проект ОВД-Инфо зафиксировал 64 случая, когда такая мера наказания применялась к политическим заключенным, у 27 человек — приговоры по антивоенным делам. Пресс-секретарь проекта Дмитрий Анисимов отмечает, что число подобных приговоров растет. Если до 2022 года было максимум по пять случаев в год, а чаще — один-три приговора, то в 2023 году на принудительное лечение отправили уже 25 человек, в 2024 году — 17.

Чаще всего к насильственным мерам медицинского характера прибегают в отношении активистов, которые «засветились», говорит Мартынова. Но это необязательно. Так, в Смоленске в 2023 году в психиатрическую больницу попала студентка, которая пыталась оспорить выселение из общежития. Позже девушка смогла доказать, что помещение в клинику было незаконным, ей назначили 50 тысяч рублей компенсации. Судится с врачами и житель Владивостока — к нему вызвали психиатрическую бригаду после того, как он пожаловался на мусор от стройки по соседству с его двором.

Человек-триггер. История Ольги Суворовой

Активистка Ольга Суворова из Красноярска «нервирует» силовиков уже 20 лет — столько занимается правозащитой. В последние годы участвовала в собраниях партии Екатерины Дунцовой «Рассвет». До этого отстаивала права жителей общежитий, организовала центр помощи жертвам домашнего и сексуализированного насилия, который в итоге мэрия выселила из арендуемого помещения.

Уголовное дело на Ольгу возбудили после того, как она пришла в полицию за компанию с коллегой, пострадавшей от мошенников. Утверждает: полицейский тогда заявил, что «Суворовой тут быть не должно» и толкнул ее. Она написала на него заявление, а в итоге стала фигуранткой уголовного дела по статье о ложном доносе. Телеграм-канал «МВД 24» опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором видно, как полицейский придерживает Суворову за локоть, затем они разговаривают, после чего она уходит. Но теперь это видео найти не удается, а Ольга утверждает, что оно было смонтировано и подтасовано.

В один из визитов к следователям, под Новый год, ее отправили на психиатрическую экспертизу. Ольга вспоминает, что поехала туда с температурой, наглотавшись жаропонижающих. Врач отругал — чего, мол, больная приехала? Беседовали часа полтора, рассказывает активистка, хотя «по документам — все четыре».

Этой проверки, как и в случае с Ольгой Кузьминой, медикам оказалось недостаточно. Следствие ходатайствовало о проведении стационарной. Второй раз Ольгу забрали из кабинета физиотерапевта в мае 2024 года, куда она пришла после операции на колене. Так Суворова оказалась в Красноярском краевом психоневрологическом диспансере.

В женской палате — десять человек, в мужской — 13, описывает она условия содержания. Помещения не закрываются, двери отсутствуют в принципе. Чтобы сходить в душ, люди договариваются между собой, устанавливают «правила для более-менее нормальной жизни». Кипяток приходится добывать «с боем» — его выдают трижды в день. Подъем в 5:30, отбой в 22:00.

Из-за больного колена и поведения соседки (одна из пациенток каждую ночь трясла других женщин в палате) Ольга плохо спала. Ежедневно ее вызывали к специалистам. Время от времени давали тесты — на 15, 96, 320 вопросов. Собеседница считает, что все это в совокупности — своеобразная форма давления.

— Спрашивали про мою профессиональную деятельность, мое отношение к СВО, к властям, уголовному делу, про обстоятельства, в которых оно появилось. Во время первой беседы интересовались почему-то про сообщество «граждан СССР», имею ли я к нему отношение. Может, если бы я повелась на эти провокации, у меня было бы еще одно уголовное дело, — рассуждает Суворова.

Она утверждает, что в один из дней подслушала: якобы ее планируют отправить на принудительное лечение.

— Меня это не нервировало, — утверждает она. — В Москве, в институте Сербского, я сама прошла психиатрическую экспертизу — специально на всякий случай, когда началось уголовное дело. Меня признали вменяемой. Когда я сказала об этом на заключительной беседе, психиатра аж затрясло: «Почему вы не сказали раньше?» Я ответила: думала, вы профессионал и сможете самостоятельно оценить мое состояние.

В итоге отклонений у нее не обнаружили. Признали вменяемой во время «совершения преступления» и назначили штраф — 125 тысяч рублей по делу о ложном доносе.

Психиатрия как способ шельмования и активизм как симптом

И Суворова, и Кузьмина говорят, что держаться помогала огласка и поддержка — других активистов и адвокатов, которые названивали в приемные, давали комментарии журналистам, писали жалобы в различные инстанции.

Еще, отмечает Суворова, важно объясниться с близкими, чтобы все понимали, почему человека поместили в психлечебницу, и «никто не отвернулся».

— Мне, например, сын присылал мемы. Кажется, немного, но это очень помогает, — вспоминает Суворова.

Для обеих активисток время, проведенное в клиниках, не прошло бесследно. Кузьмина утверждает, что пять дней на экспертизе потребовали около полутора месяцев восстановления здоровья. У Суворовой начались проблемы с работой. Много лет она проводила круизы по Енисею как экскурсовод. Затем в медиа разошлись кадры задержания Ольги в аэропорту и информация о том, что она находится в психиатрическом диспансере. После этого ее впервые не позвали.

— Сказали: «Ольга Александровна, мы не можем с вами сотрудничать в такой ситуации». Кто-то из знакомых больше трубки не берет, партнеры говорят, что «возьмут паузу». У меня сейчас минимум проектов, — рассказывает Суворова. — Психиатрические диагнозы — способ шельмования активистов. «прекрасная» стигматизирующая мера, которая помогает заткнуть рты. Но, конечно, не всем.

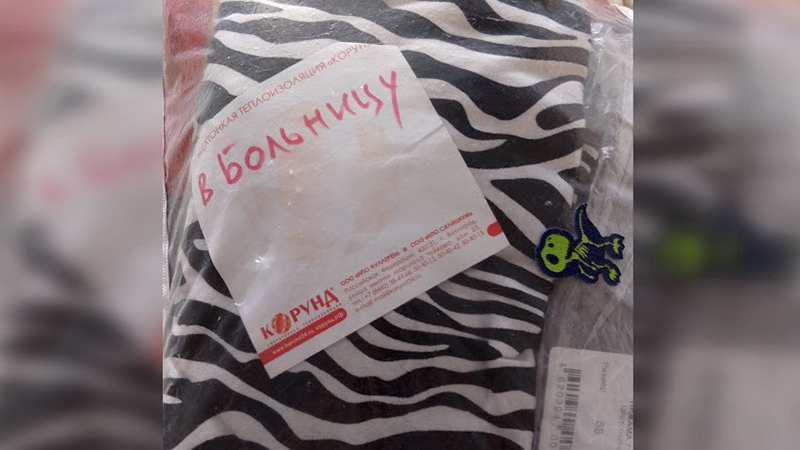

Теперь у Ольги всегда наготове заранее собранная «тревожная сумка» для больницы — со средствами гигиены, лекарствами, одеждой. Она считает, что такую не помешает иметь всем активистам.

Уходить из активизма Суворова не намерена. Теперь хочет бороться с условиями содержания в психоневрологическом диспансере. Утверждает, что учреждение использует подопечных как бесплатную рабсилу: якобы пациентки-девушки накрывали столы, мыли посуду и полы, стирали шторы, а парни — таскали ведра с едой.

— Еще на госзакупки хотела бы обратить внимание: я перловки там наелась до конца жизни! — добавляет активистка.

Ольга Кузьмина тоже не замолчала: опубликовала петицию, где называет мэрию Москвы, силовиков и застройщиков ОПГ, требует остановить стройки и разрушение парков.

В первом заключении Ольги Суворовой (есть в распоряжении редакции — прим. ред.) врачи сообщали о «признаках смешанного расстройства личности», на которое якобы указывает то, что она «со школьного возраста активно принимала участие в жизни школы», а затем и региона, а также «проявляла чрезмерное увлечение чужими проблемами».

Признание общественной активности как симптома — советская практика, комментирует психиатр, врач высшей категории Ирина Кравцова (попросила об анонимности, поэтому имя изменено — прим. ред.). Симптомами тогда также считались «идеи реформаторства», «борьба за справедливость» и «повышенное чувство собственного достоинства».

— Советская концепция вялотекущей шизофрении, разработанная Снежневским, достаточно часто применялась. Диагностировали и параноидную (бредовую) шизофрению. Участвовавшие в этом сотрудники института им. Сербского говорили мне, что если для человека политические идеи выше заботы о насущном, и он своей деятельностью наносит вред близким, то это — «нездоровая психика». Дико было слышать подобный бред от остепененных мэтров. Чем выше развитие личности, тем выше и шире ее потребности: от «поесть, попить, переспать» до решения проблем мироздания, — комментирует врач.

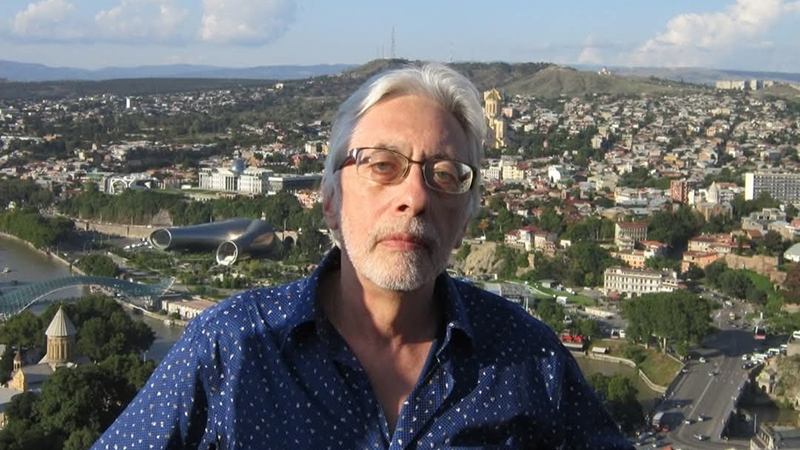

Прожарили таблетками. История Виктора Давыдова

Через принудительное лечение в советские годы прошел журналист, правозащитник и диссидент Виктор Давыдов. Психиатрические больницы того времени он называет «островками ГУЛАГа». Туда могли отправить, если требовался «процесс без подсудимых» (дело могло быть открытым, но никаких политических речей на нем не звучало) и возможность бесконечного срока изоляции.

Условия, по воспоминаниям Давыдова, были жестче. Больница напоминала тюрьму: на окнах решетки, на прогулку выпускают на час. В палате обязательно имелась пара настоящих душевнобольных. Выйти покурить и в туалет разрешалось пять раз в день.

— А если покурить в «камере» — сульфозин будут колоть. Я курить сразу бросил, — вспоминает Давыдов.

Для признания вменяемым достаточно было признать вину. Сотрудник КГБ, говорит Давыдов, сидел при беседах вместе с медицинской комиссией, и если ему «что-то не нравилось», главврач мог остаться без работы.

Диссидент утверждает, что в психбольнице его «прожарили» таблетками так, что восстановиться до конца он так и не смог:

— У меня до сих пор все, что требует концентрации, плохо идет. Стихи писать вообще больше не получается — ну, хорошие. Я знал лично пару людей, которые уже через много лет [после помещения в психиатрическую клинику] оставались совсем другими людьми. Это такая вязкость сознания, сложно собирать слова. Тремор начинается — сначала психологический, кажется, что дрожишь, а потом и физический проявляется. У многих это сохраняется.

Знакомы советским диссидентам и другие последствия лечения: многие после выхода из учреждений сталкивались с увольнениями, оставались без средств к существованию.

— Это гражданская смерть, — кратко комментирует Давыдов.

Владимир Буковский — другой известный диссидент, прошедший через карательную психиатрию — вспоминал, что Ленинградскую спецбольницу врачи «вполне откровенно называли “наш маленький Освенцим”». Илья Подшивалов и Андрей Устинов из Уральского медуниверситета в статье об истории карательной психиатрии пишут, что во многих тюрьмах условия были лучше, чем в психбольницах. В наше время, в 2004 году Международная Хельсинкская федерация по правам человека описывала в докладе условия содержания в учреждениях такого типа: «В палатах, закрывающихся металлическими дверями с маленькими окошками тюремного типа, нет даже тумбочек и стульев. В подмосковном интернате “Денежково” участились случаи, когда больные падают в голодные обмороки».

Все не так плохо. Пока

Современные психиатры, в отличие от советских, мягче, считает Давыдов. В СССР они действовали автоматически, по указанию КГБ. Сейчас же «не все горят энтузиазмом» и «по возможности от этого уходят».

Лера Мартынова подтверждает: большинство активистов, которым помогали в ЭКГ, были признаны вменяемыми и избежали обязательного лечения, даже после восьми месяцев экспертиз, как это было в случае с Маратом Шарафутдиновым, активным защитником горы Куштау. И все же, по ее наблюдениям, врачи стали чаще сотрудничать со следствием и вставать на его сторону.

Больше всего те, кто знаком с советской карательной психиатрией, боятся применения нейролептиков. Старые, так называемые типичные нейролептики (аминазин, галоперидол) способны приводить к стойким неврологическим изменениям, по симптоматике схожим с болезнью Паркинсона. Нейролептики нового поколения, атипичные, мягче, считается, что некоторые могут улучшать когнитивные функции, однако их противопсихотическое действие при бреде и галлюцинациях меньше, чем у галоперидола, и его до сих пор применяют — например, этот препарат, как утверждает проект «Зона солидарности», кололи активисту из Твери Ивану Кудряшову.

— Хочется верить, что сегодня без наличия психозов врачи не будут использовать принудительно даже новые нейролептики, — комментирует Ирина Кравцова.

По наблюдениям Виктора Давыдова, сегодня помещение в психиатрическую больницу превращается в дополнительное наказание — когда из СИЗО обвиняемого увозят туда, а потом возвращают обратно. В итоге «получается микс [наказаний]».

Так, Ивана Кудряшова, антивоенного активиста, автора нашумевшего стрит-арта «Хуй войне» в Твери, некоторое время содержали в психиатрической больнице при СИЗО-1 Смоленска, где кололи нейролептики и обездвиживали: адвокату врачи сообщили, что у его подзащитного психоз. Затем активиста приговорили к четырем годам и десяти месяцам в колонии. Еще одна активистка Виктория Петрова, осужденная за фейки об «армии», пробыла полтора года в СИЗО, после сообщения о странностях в поведении отправилась на обследование, а затем — на принудительное лечение. Сейчас она уже на свободе, врачи признали, что ее состояние не требует содержания в стационаре.

Лера Мартынова не берется утверждать, какое учреждение ломает человека сильнее, но вспоминает одного из экоактивистов, который из психиатрической лечебницы вышел «не то, чтобы овощем, но не в себе».

— Когда в следующий раз его отправляли на экспертизу, он очень боялся. Говорил, что лучше СИЗО, — вспоминает собеседница

Серьезная проблема — закрытость медучреждений. Сегодня в России нет независимых структур, которые могли бы контролировать условия содержания в психиатрических клиниках. По словам Леры Мартыновой, в Московской области еще можно добиться вмешательства ОНК (общественных наблюдательных комиссий), но в других регионах они не реагируют на обращения вовсе.

По прогнозам Виктора Давыдова, репрессии будут усиливаться, и число активистов, которые столкнутся с принудительными экспертизами и психиатрическим вмешательством, будет расти по мере усиления политических репрессий:

— Конечно, сейчас время другое, — размышляет диссидент. — О политзаключенных заботятся. Вообще, можно сказать, лафа — только тебе наручники надели, а у тебя уже есть защитник! У нас никаких адвокатов не было и быть не могло. Из СИЗО сейчас люди пишут — у нас цензурировалось даже самое безобидное. В советское время было много хуже… Но сейчас, боюсь, все может вернуться. [Психлечебница — ] закрытое учреждение, контроля за ним никакого. Идеальная консервная банка.

Головное изображение сгенерировано нейросетью DALL-E