Книги о «невитринной России»

В современной литературе — бум романов, действие которых разворачивается вне столиц. Что это говорит о нас и о времени, в которое мы живём?

В русскоязычной литературе есть особое место действия — «Город N». Так еще классики называли вымышленные города без уникальных примет, но «провинциальные» и «захолустные». Среди современных писателей есть несколько авторов, сделавших себе имя на романах, где условность сменяется местным или национальным колоритом. Среди бестселлеров 2010-х были книги Гузели Яхиной о Поволжье, Алексея Иванова об Урале.

Но только в 2020-е появились десятки романов, действие которых разворачивается в конкретных российских городах. Некоторые из них настоящие, другие вымышлены, но имеют прототипы.

«Региональный аспект» разобрался, почему расширяется российская литературная география, как этот процесс связан с обстоятельствами военного времени и какие именно сюжеты разворачиваются на страницах романов в разных локациях России.

Регионы и жанры

О каких городах и республиках пишут

В августе 2024 года два десятка российских писателей, издателей и критиков собрались у развалов с книгами на набережной Амстердам. Здесь проходил литературный фестиваль «Местность». В программу вошли маркет «Фонарь», где продавали бывшие в употреблении книги в пользу благотворительных фондов, а также серия открытых встреч с писателями и литературными обозревателями из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани и других городов России. Организовал «Местность» Илья Мамаев-Найлз, он родился и вырос в Марий Эл, а в 2023 году дебютировал с романом «Год порно» о молодости в Йошкар-Оле 2010-х.

Фестиваль, участники которого обсуждали «влияние местности на литературу», стал одним из многих проявлений тенденции к выходу современной русскоязычной литературы за пределы Москвы и Петербурга.

В апреле 2024-го организаторы писательских курсов Creative Writing School провели конференцию «Далекое/близкое», где говорили о «концепциях дома, родины, о корнях и об их отсутствии, а также о том, как современные писатели и поэты пишут о самых разных местах в России и за ее пределами». Больше всего книг — восемь — вошло в список для чтения к секции «Региональная тема в современной русскоязычной литературе».

В январе одна из самых известных литературных обозревательниц страны Галина Юзефович писала в своем телеграм-канале, что у молодых авторов «”провинция” в широком смысле слова становится не местом, откуда необходимо вырваться в дефолт-сити [Москву], а, напротив, пространством для жизни, объектом для любви и вдумчивого — в том числе писательского — интереса».

«Региональный аспект» насчитал более сорока романов о жизни вне Москвы и Петербурга, изданных начиная с 2022 года. Мы просмотрели вручную каталоги издательств и включили в выборку книги, которые соответствуют следующим критериям:

– в официальной аннотации упомянуто место действия (за исключением упоминаний «провинциальных городов» и других формулировок без конкретизаций) или этнос, на чьей истории или мифологии основан сюжет;

– книга вышла в издательстве с российским юрлицом;

– это роман, а не сборник рассказов или нон-фикшн.

За скобками остались некоторые книги, которые тоже вписываются в тенденцию к расширению географии, но были изданы за границей или не упоминают место действия в аннотации. Первое ограничение связано с нашим желанием увидеть то, как работает цензура и самоцензура в романах, которые выходят внутри страны. Второе ограничение техническое: мы не смогли бы прочитать сотни современных русскоязычных романов, которые выходят каждый год.

География мест действия в выборке охватывает всю страну: от Мурманска и Дагестана до Сахалина и Республики Саха (Якутии). Причем нельзя сказать, что писатели фокусируются лишь на нескольких городах или регионах, а остальные игнорируют. По несколько романов посвящены, например, Алтаю, Кавказу и Ростову-на-Дону, но пишут и о Кирове, Кемерово, Твери, Саратове, которые на туристической карте России менее заметны.

Жанровый диапазон книг также широк. Многие романы тяготеют к автофикшну, то есть историям, сюжет которых авторы насыщают и отсылками к собственной биографии, и элементами вымысла. Действие в таком случае разворачивается во время, которое писатели видели своими глазами: рубеж 2010-х и 2020-х, а также 1990-х и 2000-х, на который пришлись школьные годы авторов. Популярен и жанр магического реализма, где узнаваемый быт сочетается с загадочными природными явлениями или действием духов из мифов и прошлого. Некоторые романы представляют собой преимущественно фэнтези, где лишь отдельные элементы указывают на нынешние реалии. Востребованы жанры мистики, хоррора, антиутопии.

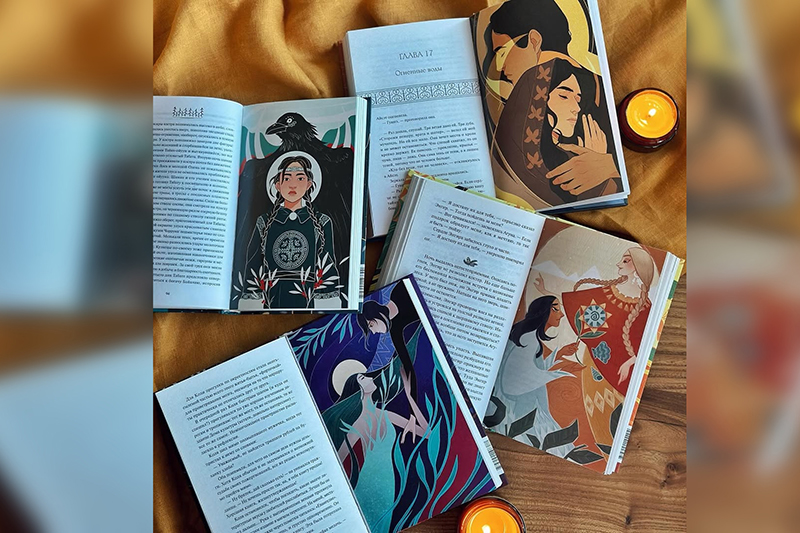

Среди издателей сорока романов есть явные лидеры книжного рынка. Многие книги издаются в подразделениях группы-гиганта «Эксмо-АСТ». Например, «Манн, Иванов и Фербер (МИФ)», входящий в группу, в 2023-м запустил серию фэнтези о народах России «Солнечными тропами». Заметны также несколько менее крупных издательств, начиная с группы «Альпина Паблишер» и заканчивая совсем небольшими, вроде «Дома историй», появившегося в 2022 году, чтобы издавать «увлекательные книги, книги-лекарства, книги-домики», и «Полыни», где с 2023 года выходит переводное и российское фэнтези.

Онлайн и тусовка

Как писательские курсы, ковид и автофикшн помогли расширить литературную географию

Многие романы, которые попали в выборку, — дебютные книги. Издательства смогли заметить авторов за пределами столиц благодаря появлению онлайн-школ, считает Екатерина Петрова, литературная обозревательница из Казани, ведущая телеграм-канал о книгах «Булочки с маком».

— Автору, который не в тусовке, у которого нет знакомых редакторов, опубликоваться сложно. Раньше человек отправлял рукопись, естественно, она была сырая, ему отказывали. Сейчас у людей из регионов появилась возможность познакомиться с редакторами, получать от них фидбэк, править, дописывать.

Роль онлайн-школ отмечает и писательница Дарья Благова родом из Минеральных Вод, авторка романов «Южный Ветер» (2022) и «Течения» (2024).

— Раньше ты сидела и писала что-то, но было совершенно непонятно, куда это отнести. Я помню, мне было лет двадцать, была какая-то премия, где выигрывали всякие мальчики, которые писали претенциозные тексты. Я туда тоже что-то отправляла, но, естественно, меня никуда не взяли. А школы стали простым способом попасть в литературный процесс. Я и сейчас постоянно хожу на всякие курсы.

Благова и Петрова отмечают несколько литературных школ: Creative Writing School, Band, «Школу литературных практик», Write like a grrrl, «Школу экспериментального письма» и «Мне есть что сказать». Сейчас все они стали площадками, где могут поддерживать связь писатели, которые остались в России, и те, кто уехал после начала войны или раньше. В отличие от университетов, литературные курсы не проводят вступительные испытания. Единственным фильтром становится готовность платить. Длительные школы могут стоить несколько десятков, а иногда и сотен тысяч рублей, но бывают и короткие, с более демократичными ценами.

Первые писательские курсы во многих школах проводились в офлайн-формате, но постепенно уходили в онлайн. Окончательный сдвиг произошел во время ковид-изоляции. И Благова, и Петрова убеждены: пандемия стала еще одной причиной расширения географических границ в российской литературе.

— Люди заперлись дома, и было просто нечего делать. Многие сбегали в письмо. Когда появились вакцины, и стало можно куда-то выезжать, путешествие за границу оказалось геморройным, и люди начали потихонечку осваивать соседние города, соседние регионы, — размышляет Петрова.

Благова рассказывает, что именно пандемия и переход не только курсов, но и работы в онлайн-формат позволили ей вернуться из Москвы в родной Ставропольский край.

— Если вдруг мне скажут вернуться в Москву, я уже не вернусь, а буду искать способы, как работать здесь, — говорит писательница.

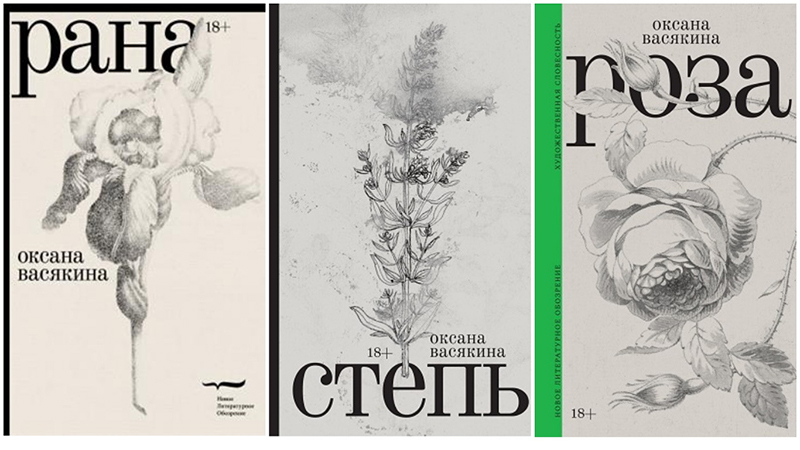

Третьей причиной сдвига географических границ русскоязычной литературы стал рост интереса к автофикшну. Дарья Благова отмечает, что в 2010-е медиа стали чаще писать на темы, связанные с идентичностью и личным опытом. Екатерина Петрова отмечает роль трилогии Оксаны Васякиной, которая была посвящена истории ее семьи и разворачивалась между Иркутской и Астраханской областями. Благова вспоминает также Егану Джаббарову, чей дебютный роман «Руки женщин моей семьи были не для письма» рассказывал о взрослении девушки азербайджанского происхождения в Екатеринбурге. Обе писательницы активно преподают на упомянутых курсах.

Истории Васякиной и Джаббаровой показывают, что автофикшн-литература затрагивает темы, говорить на которые сейчас небезопасно. Обе писательницы столкнулись с цензурой или травлей: Васякина — еще до войны в 2021 году, Джаббарова — в 2024-м, со стороны ультраправых активистов, весьма заметных в Екатеринбурге. Тем не менее русскоязычные писатели продолжают работать в этом жанре и в том числе поэтому расширяют литературную географию.

— Чем больше рефлексии, чем больше внимания к деталям, к тому, что находится у тебя прямо перед глазами, а не в каких-то фантастических конструктах, тем больше проявляются разная местность и разные люди, — резюмирует Благова.

Портфели и санкции

Почему издательства заинтересованы в расширении географии

Одна из наших собеседниц, преподавательница креативного письма и писательница из России, попросившая об анонимности, предположила, что активно начали выпускать русскоязычных авторов, потому что «издавать больше некого»:

— Издательский бизнес строится на том, чтобы постоянно пополнять свой портфель [список книг, которые издательство выпустило и распространяет]. Даже если книги продаются плохо. Когда много книг продается плохо, это все равно позволяет зарабатывать, — объясняет она.

Действительно, после начала полномасштабной войны издавать зарубежную литературу в России стало сложнее. Однако Екатерина Петрова в разговоре с «РегАспектом» подчеркивает, что ситуация неоднородна: например, права на американскую и скандинавскую литературу получить действительно трудно, но многие издательства «неплохо перекрывают провал» европейскими и латиноамериканскими авторами. Активно издают также книги из Восточной Азии: корейские, японские.

Так или иначе, заметный рост числа изданных региональных книг приходится на 2024 год, когда бизнес уже адаптировался к последствиям вторжения в Украину. В 2022-м было издано лишь пять романов из нашей выборки, действие которых разворачивается вне Москвы и Петербурга, что вряд ли позволяет говорить о тенденции. В 2023-м их число увеличилось до девяти, а в 2024-м — уже превысило двадцать. За первую четверть 2025-го вышло семь романов. Нынешнее состояние индустрии Петрова даже описывает выражением «горшочек, не вари».

— Не могу сказать, что есть ужасные книги, но не очень качественные бывают, — говорит критик о некоторых русскоязычных романах, опубликованных за последние три года.

— Тут нет хайпа, нет огромного спроса, нет каких-то больших денег, — признает в разговоре с «РегАспектом» литературная агентка Уна Харт, которая занималась изданием нескольких романов из выборки.

В то же время Дарья Благова отмечает, что литература все-таки приносит авторам доход.

— Мы все обсуждаем наши денежки, контракты. Это правда важно, мы не очень много все зарабатываем, постоянно ищем способы, как заработать. Но зарабатываем все-таки, да, — отвечает наша собеседница на вопрос о самых частых темах для обсуждения в кругу ее знакомых писателей.

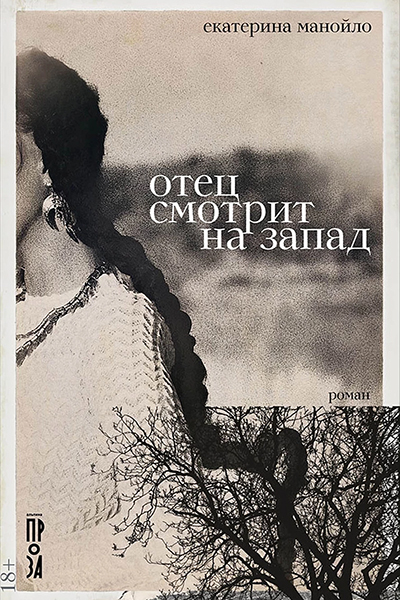

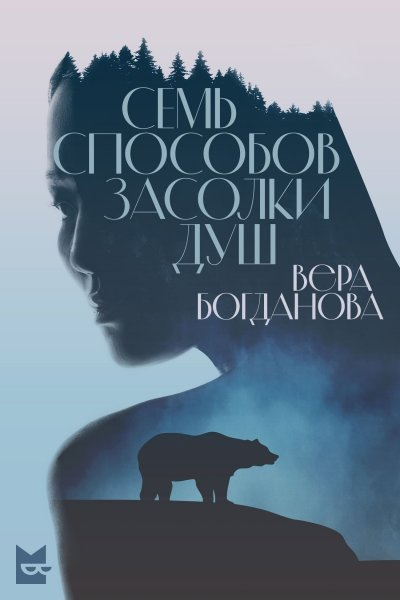

В среднем, книги из выборки «РегАспекта» имеют печатные тиражи от двух до пяти тысяч экземпляров. Но встречаются и читательские хиты. Так, «Отец смотрит на Запад» Екатерины Манойло, история о взрослении девушки в небольшом городе на границе России и Казахстана, разошлась тиражом в несколько десятков тысяч, что редкость для современной литературы. Триллер Веры Богдановой «Семь способов засолки душ», где речь идет о системе насилия в псевдошаманской секте на Алтае, выходил по заказу «Яндекс.Книг» и собрал почти 25 тысяч читателей. Еще больше аудитория у «Последнего дня лета» Андрея Подшибякина: почти 60 тысяч человек заинтересовались хоррором с описанием «если бы Стивен Кинг написал о Ростове 1993-го».

Сообщество и поколения

Кто сейчас расширяет литературную географию и чем они отличаются от предшественников

Авторы романов из выборки «Регионального аспекта» регулярно встречаются на ярмарках и фестивалях. Кластер «Октава» в Туле, фестивали «Книжный» в Волгограде и «Белый июнь» в Архангельске, лекторий в Пятигорском краеведческом музее, перечисляет Благова места своих выступлений за последний год. По ее словам, часто писатели просто приезжают друг к другу в гости в разные города.

Подтверждают это и посты в телеграм-каналах других писательниц. Например, Юлия Шляпникова из Татарстана, авторка исторического фэнтези «Наличники» о трудностях любви между русской и татарином на фоне их семейных историй, часто выкладывает фотографии с неформальных встреч фэнтези-авторов. Постоянную связь друг с другом и аудиторией писатели поддерживают и онлайн: репостят записи из небольших личных телеграм-каналов, публикуют фан-арт от читателей, пишут короткие рецензии на книги других современных российских авторов.

— Мы обсуждаем, кто что прочитал, у кого что удачно получилось, а что нет. Скидываем друг другу еще не изданные книги и просим совета. Это тоже важная часть литературного процесса — читать друг друга, — рассказывает Дарья Благова.

Своих коллег она считает сообществом единомышленников и определяет его поколенчески — это «миллениалы». Действительно, большая часть книг из нашей выборки написана авторами, которым сейчас около тридцати, писать многие из них начали в конце 2010-х. Получается, они находятся на существенной дистанции от предыдущей волны писателей, которые сделали себе имя на работе с локальными контекстами: Гузели Яхиной и Шамиля Идиатуллина из Татарстана, Алексея Иванова, Анны Матвеевой и Алексея Сальникова с Урала, Василия Авченко с Дальнего Востока.

На художественном уровне эта дистанция тоже заметна. Как отмечает Екатерина Петрова, молодые авторы пишут о современности, а не «показывают настоящее с помощью рассказа о прошлом». Хотя исторический контекст в их романах тоже присутствует. Это могут быть и отстоящие на несколько столетий сражения между татарами и русскими в «Наличниках» Шляпниковой, и история репрессий в национальных республиках в «Годе порно» Мамаева-Найлза. Но само действие разворачивается во время, которое авторы застали сами. Единственное заметное исключение — 600-страничная семейная сага «Улан Далай» о донских калмыках-казаках, но написала его Наталья Илишкина, она родилась в 1963-м и поколенчески относится к предыдущей волне.

Дарья Благова подмечает другую особенность — переворот в гендерном балансе. Если в предыдущей волне было больше мужчин, то нынешняя в основном состоит из женщин. В том числе поэтому, отмечает наша собеседница, одной из главных тем становится семейное насилие, а также телесность, осмысленные с женской точки зрения.

В ее собственном «Южном Ветре» героиня с детства отказывается соответствовать представлениям о том, какой должна быть девочка и девушка (при этом больше понимания встречает от папы, а осуждение исходит от матери). В «Под рекой» Аси Демишкевич агрессия со стороны отца выплескивается не только на его жену и двух дочерей, но и, еще более страшным образом, на незнакомых женщин. Бестселлер «Отец смотрит на Запад» Манойло тоже рассказывает о взрослении девочки в патриархальной семье. Сама писательница говорит: «Это феминистский роман, потому что весь он вырос из сцены победы женщины над нечеловеческими по отношению к ней условиями».

Петрова объясняет разницу между писательскими поколениями, сравнивая как раз романы Манойло и Яхиной.

— Роман Яхиной [«Зулейха открывает глаза»] тоже про патриархальное общество и женщину внутри него. Но она показала эти проблемы как проблемы того времени [1930–1946 годов, когда разворачивается действие романа]. Ты увидишь отсылку к нам, только если сильно захочешь, и я не знаю, вложила ли эту отсылку Яхина, — рассуждает собеседница.

Сравнивая романы Мамаева-Найлза и Идиатуллина, она утверждает, что у молодых авторов появилась и рефлексия о маскулинности.

— Идиатуллин закидывает своих героев в жесткие условия, где им приходится выживать. Но он точно не будет исследовать маскулинность или новую искренность [так, как Мамаев-Найлз], — говорит Петрова.

Цензура и госзаказ

Как государство ограничивает расширение литературной географии, а как стимулирует его

На вопрос о том, что больше всего волнует писателей из разных городов, одна из наших собеседниц отвечает: цензура и самоцензура. Постоянно приходится подстраховываться и думать о том, как бы написать о том, что волнует, но «не слишком явно, не слишком заметно».

Рост интереса к жанрам мистики, сказки, антиутопии наша собеседница тоже связывает с потребностью говорить о современности, но — максимально безопасно.

— Если мы видим в книге высказывание или конкретную отсылку к политическим событиям, мы этот момент [в рецензиях] не подсвечиваем, — признается Екатерина Петрова.

Такое решение литературные критики, которые остаются в России, приняли независимо друг от друга, уточняет Петрова. Цель — защитить авторов от репрессий, поскольку «люди, которые запрещают литературу, читают не книги, а отзывы в интернете». При этом критики нередко оставляют намеки читателям, которые заинтересованы в осмыслении современности, используя обтекаемые формулировки — например, представляя книгу как «срез общества».

Давление распространяется не только на авторов, но и на организации. В 2025 году объявила о закрытии Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР), которая организовывала бесплатные образовательные семинары для литераторов из разных городов. Наши собеседники и другие участники литпроцесса связывают это с бывшим министром культуры Владимиром Мединским, который в феврале возглавил Союз писателей России.

Со стороны государства исходит не только давление, но и требования. Наши собеседницы говорят, что организаторов литературных событий часто обязывают проводить мероприятия с «ура-патриотическим» содержанием. Некоторые пытаются отделить их от общей программы — например, рассказывает Петрова, на одном из фестивалей в российском городе «умеренных зетников» поставили в программу «в самое дурацкое время, в самом дурацком месте». Иные стремятся, напротив, объединить на одной площадке разные точки зрения — и провластных спикеров, и тех, кто не высказывался в поддержку войны.

Государство и близкие к власти корпорации финансирует и поддерживает мероприятия, которые ставят провоенных спикеров в центр программы — например, фестиваль «Книжные маяки». Но поддержку получают и те инициативы, которые к войне отношения не имеют. Например, упомянутый фестиваль «Белый июнь» в Архангельске сотрудничает с пропагандистским обществом «Знание». Ислам Ханипаев из Дагестана и Маргарита Ронжина из Екатеринбурга участвовали как писатели на фестивале «Таврида», который российские власти проводят в Крыму. Вера Богданова в 2023 году получила «Московскую Арт Премию», первый директор которой Иван Лыкошин связан с уголовным делом режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

Более того, во многих официальных анонсах тоже по-своему звучит тема исследования локальности: например, в том же Архангельске «талантливых литераторов, разработчиков, сценаристов и художников» приглашали присылать идеи историй о «героях, мечтателях, подвижниках, гениях, коварных властолюбцах» из области. Организаторы позиционировали конкурс как «первый опыт маркетинга регионов через сторителлинг». Как формулирует Екатерина Петрова, «все [в том числе во власти] прекрасно понимают, что нужно развивать что-то еще, кроме сырьевой экономики».

Архангельский конкурс — не единственный пример того, как государство заговорило о культуре в экономических терминах. В 2024 был принят закон «О развитии креативных индустрий», а также продлен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого финансируются различные фестивали в городах России. Осмысление локальной идентичности помогает не только отдельным читателям и писателям разобраться с собой, но и крупным структурам — стимулировать туристические и экономические потоки.

Самость и насилие

Почему герои уезжают в столицы и возвращаются на родину

Екатерина Петрова считает, что региональная литература новой волны знакомит читателя «с другой Россией, не витринной», а еще — помогают обрести свою самость в условиях кризиса идентичности:

— Мы уже не global russian, нас мало куда пускают. Мы не русские, потому что это этническая принадлежность, а у нас много других наций и этносов. При этом люди говорят: да, мы вроде как россияне, но не выбирали вот это все. Мы не они, тогда кто мы? Отсюда интерес к корням и [родным] местам.

Некоторые авторы из нашей выборки пишут о тех местах, где выросли и остаются по сей день, но герои многих книг по сюжету возвращаются в города, откуда сами писатели когда-то уехали в Москву, Петербург или за границу. Вот как объясняет тенденцию Дарья Благова:

— В родном городе я жила в нарративе, что нужно эту жопу каким-то образом покинуть. Было ощущение угнетенности, мрачности, что-то такое южно-готическое. Я даже не ценила тот факт, что из окна моей комнаты всегда были видны поле и большая красивая гора. Ну, какое-то село, мне вообще не нравилось. Я окончила школу с золотой медалью и уехала. И очень быстро, где-то через год, поняла, насколько сильно я на самом деле люблю родину. Все больше хотела вернуться. Это как когда ходишь к терапевту: сначала обижаешься на родителей, не желаешь с ними разговаривать. Потом понимаешь, какие они крутые, что вообще тебя вырастили, испытываешь много благодарности, и новые отношения с ними формируются. Также, мне кажется, с родиной.

Все книги из нашей выборки уделяют большое внимание описаниям местности, но в фокусе — все-таки человеческие проблемы. «Все проявления гетеросексуальных отношений», — так со смехом одна из наших собеседниц отвечает на вопрос о том, на какие темы писать закон не запрещает, но они при этом остаются острыми. Авторы размышляют о принятии и насилии в романтических, семейных, детско-родительских, дружеских связях. Иногда пишут и про квир-отношения, но обычно стараются их замаскировать, используя описания, а не слова-лейблы типа «гомосексуальность» или «лесбиянки».

Тема насилия в романах нескольких молодых авторов из нашей выборки имеет и еще один неочевидный разворот. Главные герои и героини не только описывают, с какой агрессией сталкивались в собственный адрес, но и обнаруживают в себе самих импульсы, которые их пугают. Вина или ответственность за вторжение в Украину остается за скобками русскоязычной литературы, которая существует в стране в легальном поле и вынуждена считаться с цензурными законами. Но ответственность за агрессию в целом, умение справляться с ней и разрывать цепи, которые передают насилие от поколения к поколению, оформляются как одна из центральных тем.