Воображаемая Европа

Как немецкий квартал стал одной из главных достопримечательностей Челябинска, а теперь может исчезнуть

За последние годы эти кирпичные строения успели побыть и памятником архитектуры, и «рухлядью» под снос. Словно перенесенные с улицы европейского города, они восхищают градозащитников, туристов и даже Варламова с Пивоваровым, однако мало заботят самих жителей и региональные власти. Конфликт сторон не смог разрешить и многолетний судебный процесс. Теперь квартал, который мог бы стать одной из визитных карточек города, медленно ветшает в ожидании реновации.

«Региональный аспект» совместно с медиа «В лесах» рассказывает историю немецких домов и вместе с активистами мечтает об их лучшем будущем. Шанс, что здания сохранят — минимален, и все-таки он есть.

«Война идет к концу, давайте строить что-то интересное»

История челябинского немецкого квартала

На подъезде к Металлургическому району видны только трубы заводов и раскинувшаяся на многие километры промзона. Тем удивительнее на месте обнаружить идеальный советский город с парадным бульваром и ДК с колоннами. А стоит свернуть — тихие зеленые улицы с невысокими домами.

Не избалованный вниманием инвесторов ЧМЗ — так по-простому называют этот район — сохранил послевоенную застройку и ощущение соразмерности человеку. Во дворах, на многократно перекрашенных лавочках, сидят бабушки. Из окон сталинок и хрущевок видны кроны деревья. По шоссе Металлургов еще гремят старые трамваи. А на соседней Социалистической улице стоит самая известная и многострадальная местная достопримечательность: немецкий квартал или «маленькая Германия».

Сооружением домов в районе занимались репрессированные, которых мобилизовали на строительство Челябинского металлургического завода в начале Великой Отечественной войны. Промышленный гигант возводился в рекордные сроки и силами в том числе тысяч трудармейцев. В основном — немцев Поволжья, а также советских граждан финской и венгерской национальностей, арестованных как «потенциальные враги» и выселенных подальше от западной границы. Позже, уже после Сталинградского сражения в Челябинск стали свозить пленных — немцев, румын, итальянцев. Их распределили в лагерь №68 и, как считается, тоже бросили на строительство завода.

Многие трудармейцы потом остались жить в соцгороде металлургов.

— Эти корни до сих пор дают о себе знать. В районе по-прежнему много людей с немецкими фамилиями. Есть католический храм и лютеранская церковь, — рассказывает экскурсовод Алексей Кондратьев, коренной житель ЧМЗ. Немецкий квартал он считает «самым красивым местом в Челябинске».

Первыми жилыми постройками в районе были не эти затейливые кирпичные домики, а несохранившиеся теперь бараки и землянки. За ними появились двухэтажные дома по стандартным проектам. А в 1944 году руководитель Челябметаллургстроя, генерал-майор Яков Рапопорт решил: «Война идет к концу, давайте строить что-то более интересное». Так его слова передает краевед Юрий Латышев, защищавший немецкий квартал в суде. Начальник якобы приказал найти среди заключенных — скорее всего, пленных — людей, которые могли бы спроектировать новые дома, из предложенных вариантов выбрал тот самый, напоминающий застройку европейских городов.

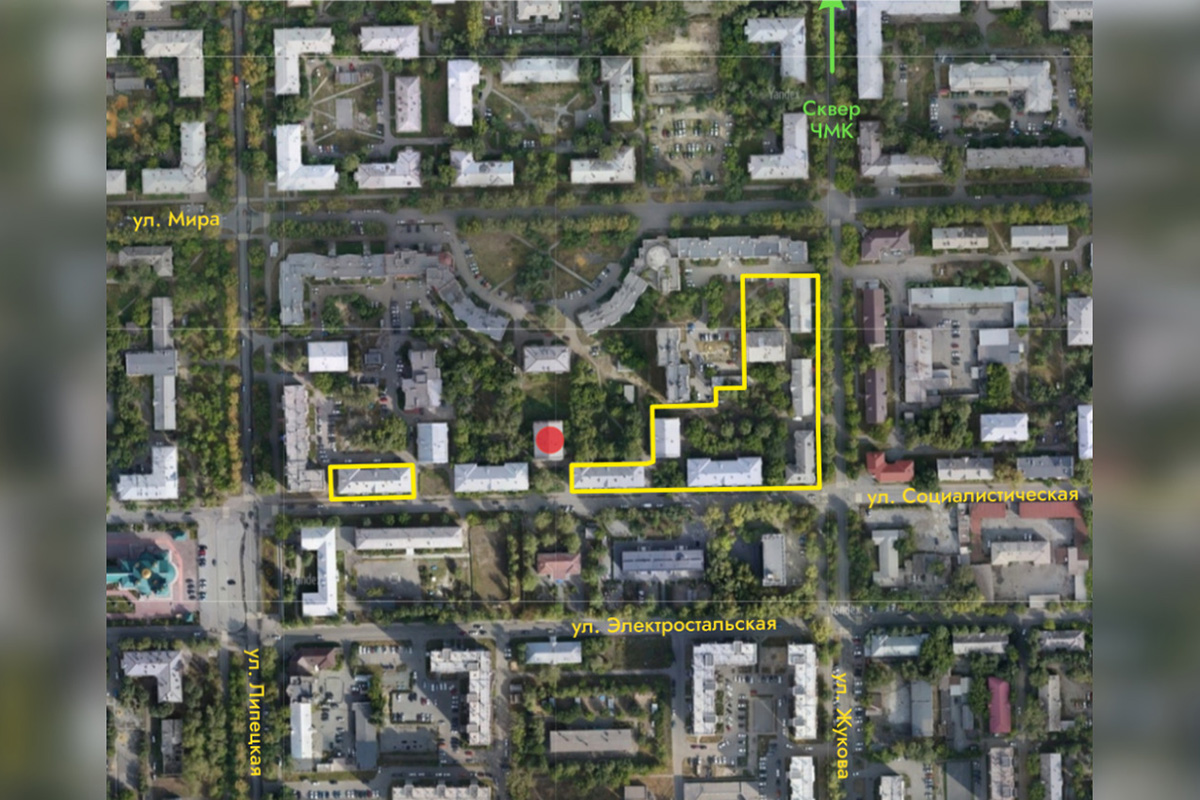

Заключенные возвели порядка двух десятков домов по «немецкому» проекту. Строения были разбросаны по нескольким кварталам от улицы Мира до Электростальской. Имена архитекторов и инженеров неизвестны. Найти удалось лишь косвенные подтверждения участия немцев в проектировании. Например, рассказывает Латышев, в архивах обнаружились чертежи теплотрассы, ведущей к домам из котельной завода — и на них стоят немецкие фамилии.

— Здания очень отличаются как от довоенных домов, так и от послевоенного пышного «сталианса», который [в Челябинске] такой же, как везде. Это что-то совершенно нетиповое. Такая воображаемая Европа, — говорит челябинский историк Илья Пронченко, исследователь архитектуры соцгородов.

Первые дома были полностью готовы к 1946 году. Тогда же вдоль Социалистической проложили пешеходную дорожку из гранитных плит, установили фонари, из репродукторов зазвучала музыка. Судя по фотографиям и воспоминаниям старожилов, горожанам нравилось здесь гулять и знакомиться, променад даже прозвали улицей Любви. «Для тех, кто впахивал на заводе, эти аккуратные домики много лет были символом жизни, мира и свободы», — комментирует Татьяна Пелленен, выросшая в районе.

Квартиры в немецких домах предназначались для рабочих металлургического завода, а также инженеров и начальства. Жить в них было не только почетно, но и комфортно: имелось центральное отопление, а также необычная (как говорят, типичная для Германии) планировка, где просторная гостиная напрямую сообщается с туалетом. Правда, ванных комнат сначала не было — их оборудовали уже в 1960-е годы при капитальном ремонте. Тогда же печки на кухнях заменили на газовые колонки.

Со временем многие строения покрыли штукатуркой — и они стали почти неотличимы от типовой послевоенной застройки. Некоторые снесли, на их месте выросли высотные панельки. А вот семь домов по четной стороне улицы Социалистической, с 26-го по 38-й номера, не тронули. Именно они и стали известны как «маленькая Германия».

На красную линию выходят трехэтажки с эркерами на массивных кронштейнах. Между ними, в глубине дворов — дома повыше и поторжественнее, с полукруглым чердачным окошком. У зданий, помимо изящных фасадов, сохранились кованые перила в подъездах, проржавевшие адресники с «козырьком», старинные ограды. Кое-где на окнах уцелела расстекловка.

Два типа домов в немецком квартале: с окошком и с эркерами. Фото Надежды Новиковой (ВКонтакте), Челябинск пешком (ВКонтакте)

Оригинальные оконные переплеты в одном из домов немецкого квартала и сохранившиеся старинные ограды. Фото: vladimirdottir (Инстаграм), belka3000 (Пикабу)

Все это привлекает ценителей архитектуры, краеведов, организаторов фотосессий, туристов и блогеров. Они единодушны: челябинские немецкие дома напоминают то одно, то другое, но в целом — уникальны, таких больше нет нигде в мире.

Однако известность пришла к кварталу не сразу.

«Помрачневший насупившийся Гамбург»

Как район стал знаменитым

— Когда мне было лет 17, папа спросил: «А ты вообще знаешь, что у нас есть немецкий квартал?». Я такая: «Что? Где?» — «Все, поехали, покажу тебе». И вот мы приезжаем на ЧМЗ. Было лето, суперзелено, красивая послевоенная застройка. Оказалось, это не место, где какие-то гопники ходят и завод дымит. А немецкий квартал вообще отвал всего. Я мощно офигела от этой архитектуры, — вспоминает экскурсовод Юлия Семейкина.

Она раньше никогда не бывала в Металлургическом районе. По словам Юлии, для челябинцев это не редкость: «Нет такой нормы, чтобы поехать зачем-то на ЧМЗ». От остального города район удален. Он формирует как бы полуостров, где с одной стороны река Миасс, с другой — Каштакский бор, а с третьей — несколько предприятий. От центра добираться около десяти километров по многополосному шоссе, мимо промзон и рынков. Сказываются и окружающие район стереотипы: грязный воздух, высокий уровень преступности, разбитые дороги.

Квартал необычайно зеленый. Фото: belka3000 (Пикабу) и Катерина Санна (ВКонтакте)

Экскурсовод Алексей Кондратьев немецкий квартал полюбил тоже не сразу. Впервые увидел в школе, в 1980-е годы, но впечатления он тогда не произвел:

— Стоят дома и стоят, их архитектура мой детский ум не взбудоражила. [А потом] блогеры начали волну поднимать, мол, «смотрите, что у вас тут есть и насколько это классно». Мы поглядели и увидели: действительно, такого больше нигде нет. Тогда стали ценить.

На рубеже 2000–2010-х появились первые посты о «маленькой Германии» в «Живом журнале». Местный клуб «Колесо истории» устраивал экскурсии — в основном «для своих», таких же увлеченных краеведов. Дома стали чаще фотографировать. А в 2013 году телепередача «Истфак» посвятила немецкому кварталу один из эпизодов, где тогдашний главный архитектор Челябинска Николай Ющенко называл его любимым местом в городе, восхищался простором дворов и замысловатой кирпичной кладкой.

Известный популяризатор малоэтажной застройки Илья Варламов впервые посетил ЧМЗ в 2016 году и посвятил ему почти весь текст «Хороший Челябинск». Аргументы те же: много зелени, сохранившаяся историческая среда, никаких новостроек. Побывал он и в немецком квартале, а через три года снял о нем отдельный ролик, заключив, что даже без ремонта почти 80-летние дома выглядят лучше современных микрорайонов.

Автор проекта «Редакция» Алексей Пивоваров нарек Челябинск «местом, из которого нужно поскорее уехать», но квартал на Социалистической отметил: «Помрачневший насупившийся Гамбург». Павел Гнилорыбов, основатель канала «Архитектурные излишества», тоже считает немецкие дома «самыми красивыми» — к ним он поехал первым делом по приезде в Челябинск и возвращается каждый раз, когда бывает в городе.

Павел Гнилорыбов приезжал в немецкий квартал совсем недавно, в конце февраля. Источник фото: Архитектурные излишества

Известные журналисты и блогеры помогли немецкому кварталу стать знаменитым. Их посты цитировали и обсуждали во всех челябинских медиа. Желающих посмотреть на немецкие дома год от года становилось все больше. Особенно это стало заметно с пандемией, делится наблюдениями Алексей Кондратьев — тогда люди начали активнее интересоваться локальной историей, ходить на экскурсии по городу.

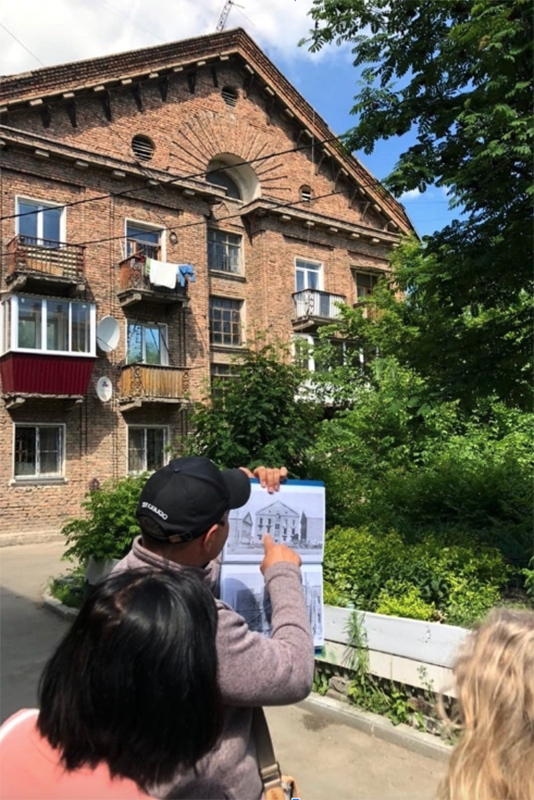

С 2022 года он и Юлия Семейкина — коллеги по экскурсионному бюро «Челябинск пешком» — водят регулярные прогулки по городку металлургов. По оценке гидов, большинство слушателей приезжает из других районов. Реже, но приходят и местные. Иногда в группе бывают путешественники из иных городов и стран.

— В Челябинск в целом нечасто приезжает любопытствующий турист, который оказался здесь из-за интереса, а не по каким-то делам. Но когда такие туристы здесь все же оказываются, каждый второй у меня спрашивает про немецкий квартал на ЧМЗ и просит показать это место, — говорит Юлия.

Со слов экскурсоводов, немецкие дома неизменно производят «вау-эффект» — и на челябинцев, многие из которых приезжают на ЧМЗ впервые, и на туристов, которые ждут от «самого сурового города России» асфальтированных площадей и понурых панелек, но никак не утопающих в зелени дворов и европейских таунхаусов.

Одна из экскурсий Алексея Кондратьева по немецкому кварталу. Источник фото: Челябинск пешком (ВКонтакте)

«Помесь» и «порнография»

Другое мнение о немецком квартале

«То, что обсуждают про архитектурные красоты, я, например, не согласна: никакой это не памятник! Кирпичи вон отлетают», — говорит жительница квартала. И это не преувеличение. На панорамных снимках немецкие дома выглядит живописно, но стоит подойти ближе, становится заметна некачественная кладка. Между кирпичами зияют щели, многие из них со сколами и трещинами, скрепляющий раствор осыпается.

Так дают о себе знать особенности стройки военного и послевоенного времени. Для внешней отделки заключенные тогда использовали пористый трепельный кирпич. Из-за своей способности хорошо поглощать влагу он подходит для утепления, изоляции, внутренних работ, но не для облицовки. Когда глины для кирпичей не хватало, в смесь добавляли песок, а также ил и ракушки со дна Первого озера, расположенного неподалеку.

Пестрая кладка получилась из-за неравномерного обжига кирпичей. Это делали прямо на стройплощадке. Фото Евгения Клавдиенко (LiveJournal)

Дома строили без подвалов, с деревянными перекрытиями, с коммуникациями, далекими от нынешних стандартов. Без должного внимания комфортное жилье квартала со временем превратилось в почти ветхое. В девяностые ходили слухи, что его вот-вот снесут. Тогда многие заводчане уехали с ЧМЗ, а в квартиры заселились новые жильцы — в надежде вскоре разменять их на метры в многоэтажках.

— Было много людей, которые решили приватизировать эти квартиры, даже не живя ранее в районе. Казалось, это такой выгодный трюк. И сегодня эти люди в отчаянии, потому что они совершенно не этого хотели. Им плевать, как выглядят дома, с какой они историей. Они брали их как ветхое жилье, чтобы поскорее с ним распрощаться и жить счастливо в панельной девятиэтажке на окраине города, — говорит Юлия Семейкина.

Одной из тех, кто переехал тогда в немецкие дома, стала Татьяна Переверзева. Она возглавляет инициативную группу жильцов, борющихся за расселение, и охотно общается с журналистами. В многочисленных интервью подробно перечисляет накопившиеся за десятилетия проблемы: стены крошатся, канализация не справляется, постоянно что-то прорывает, чердачные балки гниют. Этим летом во время ливней в одном из домов провалилась крыша. Не первый раз.

Внутри дома выглядят не так «романтично». Фото: life_of_belyashi (Инстаграм)

Архитектуру квартала Татьяна считает «помесью» и «порнографией». О состоянии строений говорит: «Стопроцентный износ конструкции». Официальные данные иные, ни один из домов пока не признан аварийным, однако жильцы убеждены, что власти манипулируют цифрами и намеренно занижают показатели, чтобы отсрочить расселение. Так, в ходе очередной проверки комитет по управлению имуществом и земельным отношениям заключил, что состояние немецких домов удовлетворительное — изношены не более чем на 40%. При этом на руках у жителей были документы с другими сведениями. «Наши ветхие развалюхи внезапно помолодели и, видимо, готовы простоять еще сто лет», — писали собственники.

Качество проводимых ремонтных работ людей тоже не устраивает. Они едва поддерживают здания «на плаву», а иногда приводят к еще большим проблемам. Несколько лет назад во время работ, которые жители называют не иначе как «хапремонты», в одном из домов пошли трещины в квартирах. В другой раз — начал сыпаться потолок первого этажа. У некоторых строений квартала нет управляющих компаний. Со слов Кондратьева, те «не хотят браться и под разными предлогами пытаются от этих домов откреститься».

Есть несколько семей, которые решили не ждать очередного коммунального бедствия и сами сделали ремонты: утеплили стены, поменяли окна и коммуникации. Своим домом, говорит Алексей Кондратьев, они гордятся и переезжать не хотят, однако таких меньшинство. По оценке экскурсовода, процентов 90 жителей квартала ждут не дождутся, когда строения снесут, а им дадут новые квадратные метры: «Фактически сидят на чемоданах».

Читайте также. Столетний памятник жадности. Военному городку в Новосибирске прочили славу Арбата, там мечтали сделать патриотический парк, сюда даже звали Путина. Но теперь это жилые руины на очень дорогой земле, за которую идет спор

Внесли / вынесли

Как началась — и толком ничем не кончилась — битва за квартал

Летом 2016 года вокруг немецких домов в очередной раз поползли слухи о скором сносе. Уроженка Металлургического района Татьяна Пелленен решила их защитить. Для нее квартал важен и как напоминание о личной истории: ее деда, финна по национальности, в 1937 году выслали в Казахстан, а когда началась война — на уральские стройки.

Пелленен подала заявление о включении строений в реестр объектов культурного наследия. Сделать это может любой человек, говорит Татьяна, достаточно обосновать, почему объект должен охраняться, и приложить найденные документы и фотографии. Вместе с членами краеведческого клуба «Колесо истории» и искусствоведом Евгенией Конышевой она начала собирать материалы для заявления.

Говорит, что с фотографиями было «туда-сюда», а с документами — совсем плохо: это была режимная стройка НКВД, найти по ней что-либо в архиве было сложно, попадались разве что вырезки из газет да упоминание, как «некий истопник с немецкой фамилией распилил какие-то не те дрова», рассказывает активистка. И все же собранных материалов хватило.

В январе 2017 года семь домов по Социалистической внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Новый статус обрадовал градозащитное сообщество, но — не местных жителей. Те уже готовились к долгожданному переезду. Владимир Истомин, на тот момент директор «Мечелстроя», компании-преемника ЧМЗ, заявлял о готовности расселить дома и построить новые. «Но тут нас вдруг записали в культурное наследие», — сокрушалась Татьяна Переверзева.

Одновременно рухнула и надежда на капремонт. Незадолго до обретения охранного статуса дома включили в программу обновления, до конца года должны были починить фасады, крыши, инженерные системы, коммуникации. Эти планы пришлось отложить из-за признания ансамбля памятником: подрядчика нужно было искать снова, среди лицензированных организаций, которые занимаются реставрацией. Стоимость ремонта ощутимо возрастала. Регоператор обещал, что работы начнутся осенью, но этого не случилось. А затем в деле появился еще один интересант, и маятник качнулся в обратную сторону.

— В это время губернатором был Борис Дубровский, и он носился с идеей проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Были выделены бюджетные средства, но их не захотели тратить на ремонт старых зданий. А многие дома, которые были выявлены как объекты культурного наследия, решили из этого статуса просто вывести. Сказать, что они не годятся быть памятником истории и культуры, — разъясняет Юрий Латышев.

Именно так произошло с немецким кварталом: в 2021 году, после двух экспертиз и череды судебных разбирательств из списка ОКН он исчез.

Тендер на проведение экспертиз, которые должны были подтвердить или опровергнуть охранный статус ряда объектов (в том числе немецкого квартала), выиграла пензенская компания «Цера». Она проводит историко-культурные экспертизы, разрабатывает проекты «сохранения и приспособления», занимается реставрацией ОКН. Качество проводимых этим ООО работ нередко вызывает вопросы. В частности, в 2021 году разразился скандал федерального масштаба — тогда «Цера» под видом реставрации снесла деревянный планетарий в Пензе, единственный в России и Европе.

Исполнителем экспертиз компания назначила некую Светлану Васильеву. О ней мало что известно: у экспертки высшее образование по специальности «архитектура», ученой степени нет, стаж работы к моменту составления экспертизы — 26 лет. В 2019 году как государственная экспертка Васильева не переаттестовалась (на сайте Минкульта указано, что «полномочия истекли»). В 2018 году она вынесла отрицательные заключения сразу по 13 объектам в Челябинске.

Архитектуру «маленькой Баварии» Васильева сочла скромной и «исключительно утилитарной». Техническое состояние — неудовлетворительным. Не выявила она у ансамбля и мемориальной ценности. Сразу после, в марте 2019 года, появился приказ об исключении домов из реестра.

Весь следующий год прошел в попытках оспорить экспертизу в суде. Горожане писали обращения в комитет охраны памятников, выражая несогласие с заключением, а Юрий Латышев и его группа «Архистраж» подали иск, где просили признать заключение недостоверным, экспертку — некомпетентной, а ее работу с источниками (пара статей из интернета) — недостаточной. Особо активисты указывали на то, что Васильева даже не приезжала в Челябинск, что нарушает правила проведения госэкспертизы.

Случилось неожиданное: суд встал на сторону градозащитников. «Это прецедент! В Челябинской области такое впервые», — радовался Юрий Латышев. Жители квартала, компания «Цера» и комитет охраны объектов культурного наследия подали апелляции, но судья не изменил решения. В августе 2020 года немецкий квартал вернули под охрану.

Однако ненадолго.

Местные жители начали писать в прокуратуру, губернатору, во все инстанции — и, как говорит Латышев, «видимо, достали». Тогдашний куратор комитета охраны памятников Сергей Шаль, парадоксально совмещавший эту должность с главой минстроя, назначил повторную экспертизу немецкого квартала. Ее проводила компания «Сияжар» из Саранска.

С точки зрения работы с источниками, новая экспертиза была выполнена Ольгой Гариной (бывший главный архитектор «Сияжара») лучше, однако заключение оказалось вновь отрицательным и слово в слово повторяло вердикт Васильевой. В июне 2021 года дома снова исключили из списка выявленных объектов культурного наследия.

Одним из аргументов Ольги Гариной «против» культурной ценности квартала стали остекленные балконы и пластиковые окна. На деле это не должно препятствовать признанию объектов памятниками — в предмет охраны входят прежде всего стены и декоративные элементы фасада. Фото: boberegor (Инстаграм)

На продолжение борьбы не было ни сил, ни денег, говорит Латышев. «Халтуру с немецкими домами» краевед называет одной из причин разочарования в градозащитной деятельности. Осенью 2022 года он ликвидировал «Архистраж», а в январе этого года объявил о выходе из научно-методического совета при госкомитете охраны памятников. Активист был его членом почти восемь лет.

— Если закон такой, что его можно и так и этак трактовать, то хоть миллион подписей соберите, все равно примут решение так, как властям интересно. Да и вообще сейчас к памятникам истории и культуры сложилось такое отношение… Средств на это фактически нет и в ближайшей перспективе не будет. Ни у государства, ни у областных властей, ни у частных инвесторов. Никому из них это неинтересно. Абсолютно неинтересно, — горько резюмирует Латышев.

Сам он пятый год ведет собственный реестр ОКН Челябинской области. На сайте собраны все 3328 памятников истории и культуры региона: здания, монументы, мозаики, пещеры, места захоронения и так далее. По оценке краеведа, «в порядке» из них — не более сотни: статус не гарантирует сохранение объекта, и большая часть перечня — в аварийном состоянии.

Достойными внимания признают дворцы, церкви, «условный Санкт-Петербург», комментирует Илья Пронченко. Например, в этом году на деньги из федерального бюджета завершается реставрация храма Александра Невского на Алом поле в Челябинске, в конце февраля губернатор Алексей Текслер лично осматривал там росписи. Следит он и за восстановлением усадьбы Демидовых в Кыштыме, прозванной «Белым домом». На работы здесь уже потрачено более миллиарда рублей — шестая часть всего бюджета региона «на культуру» в 2025 году.

Но Челябинск — не дворцовый, а индустриальный город, он создавался через систему рабочих поселков и соцгородов, говорит Пронченко. Однако как раз в застройке 1930–1940-х годов власти особой ценности не видят. Статус объекта культурного наследия есть лишь у довоенного «Городка чекистов», построенного для руководства НКВД. По иронии, положительную экспертизу по нему написала та же Светлана Васильева, в том же 2018 году. За пределами Челябинска есть еще квартал №1 Соцгорода Магнитогорска. Он был возведен по проекту Эрнста Мая и других архитекторов из немецкой школы Баухаус, в прошлом году его внесли в реестр как памятник федерального значения. Немецкого квартала в этом кратком перечне нет. Точнее, больше нет.

Читайте также: Обетонивание. История вологодского градозащитного ренессанса, который закончился с приходом губернатора-сталиниста

«Выкрутить воображаемую Европу на максимум»

Какая судьба может ждать немецкий квартал

Во время судебного процесса группа «Архистраж» совместно с челябинским отделением «Том Сойер Феста» предлагала собрать круглый стол — с жильцами, оператором по капремонту, госкомитетом по охране ОКН, управляющими компаниями — но сделать этого не удалось. Объяснить людям, что охрана зданий и решение коммунальных проблем — вещи совместимые, тоже не вышло. По мнению жителей, все финансовые тяготы по уходу за «псевдокультурным» наследием решили просто повесить на собственников.

Суды закончились, и власти вновь забыли про квартал. Но тут для ратующих за расселение забрезжила новая надежда — программа комплексного развития территории. Она стартовала в Челябинской области в 2021 году. Деятельные местные жители провели собрание собственников и в июле подали документы на включение немецких домов в проект реновации. Попали в него пока только четыре здания из семи.

Шанс на то, что в рамках КРТ немецкие дома сохранят, ничтожно мал. Ни один из утвержденных проектов комплексного развития территорий в Челябинске не предусматривает даже частичного сохранения существующей застройки. Например, снос ждет двухэтажки 1940-х годов на соседней Электростальской улице, а также несколько послевоенных кварталов, пусть и не таких нарядных. Среди них — Киргородок в Тракторозаводском районе и рабочий поселок радиозавода «Полет». Для первого еще придется поискать застройщика, а вот второй расположен в самом центре, на «престижной земле».

Причина такого подхода понятна: чтобы окупить строительство и расселение людей, которое по условиям КРТ ложится на застройщика, нужно больше квадратных метров. Если старые здания сохранять и реставрировать, еще и без увеличения площади, жилье в них будет стоить «под 150 тысяч рублей за квадрат», а значит — желающих его купить найдется немного, рассуждал о перспективах немецкого квартала Сергей Шаль.

Дело с КРТ, впрочем, движется медленно, поэтому местные вновь строчат жалобы и запросы. «Почему власти не хотят убрать эту рухлядь и дать возможность жителям жить в достойном жилье?», — писала в марте 2022 года Татьяна Переверзева в группе «Текслер, ПОМОГИ!!!». В ответ администрация Челябинска заявляла, что ведется «анализ территории». Ведется он, судя по всему, до сих пор. По крайней мере, так сказано в отчетной презентации программы на декабрь 2024 года.

В целом, по наблюдениям Юрия Латышева, после начала войны интерес инвесторов к реновации упал, а к ЧМЗ его особо и не было — все же отдаленный район и не вполне благополучная экологическая обстановка.

— Для меня идеальный сценарий был бы, если бы люди, которые жаждут переселения, получили свое переселение. А их место заняли бы те, кто хочет там жить, — рассуждает Юлия Семейкина. — Мне кажется, найдутся те, кто видит историческую и архитектурную ценность в этих домах, особенно если их «откапиталить». Люди, которые понимают, что это куда круче, чем жить в новом «человейнике».

Повод для оптимизма ей дает капитальный ремонт немецкого дома в том же квартале, на Дегтярева-68, в глубине от красной линии Социалистической. Работы там провели два года назад: поменяли крышу, сделали новые балконы с распашными дверями, заполнили все швы в кирпичной кладке, покрыли ее специальным водонепроницаемым лаком.

Юлия не нашла информации, почему этот дом отремонтировали, а другие нет. Не знают и жители. Возможно, из-за отделения ФСИН на первом этаже.

Дом на Дегтярева-68 после капитального ремонта. Источник фото: Челябинск пешком (ВКонтакте)

Житель ЧМЗ Алексей Кондратьев не верит в вероятность сноса немецкого квартала: «Такой хай поднимется, столько возмущенных будет!». Он убежден: дома надо снова включить в список ОКН и привести в порядок. Либо — расселить и превратить в общественные пространства, например, студенческий кампус, музей или комплекс магазинов и кафе, такую «немецкую деревню».

Историк Илья Пронченко предлагает включать в гипотетическую программу благоустройства не только сами дома, но и территорию вокруг: в частности, сделать улицу Социалистическую более привлекательной для пешеходов, соединив променад с площадью у храма Георгия Победоносца, одной из главных точек притяжения в районе.

— Нужно создать для домов достойную рамку. Что-то, что позволит выкрутить воображаемую Европу на максимум, — считает Илья.

Успешные примеры реставрации и приспособления исторических зданий под современное использование есть, и их уже немало. Однако большинство касаются дореволюционного наследия. Судя по всему, по нему в обществе сложился некий консенсус. Терема и усадьбы превращают в гостиницы, в городских особняках открывают музеи и лектории, а фабрики становятся модными кластерами. Все больше такое наследие привлекает и девелоперов, которые выбирают не сносить, а включить в проект хотя бы часть исторических построек.

Например, в Санкт-Петербурге из совершенно «убитого» доходного дома 1905 года неожиданно сделали ЖК «Провиданс», хотя строение даже не было под охраной. В Екатеринбурге известный пример — ЖК «Макаровский», при строительстве которого сохранили Симановскую мельницу и здание лаборатории. В Казани тренд на реконструкцию и приспособление исторических зданий под жилье премиум-класса воплощен, в частности, в ЖК «Усадьба Иванова и Киселева», который создали из домов 1900-х годов. Немало интересных примеров в столице. Один из самых заметных — ЖК «Бадаевский», который возводят «на ножках» над бывшим пивоваренным заводом.

Есть и примеры — правда, пока единичные — сохранения исторических зданий в рамках КРТ. Так, в Кургане девелопер взялся открыть кафетерий в ныне аварийном здании XIX века, расположенном на участке под реновацию. Во Владимире началась реализация КРТ на территории дореволюционного военного городка, из шести казарм девелоперы сохранят две — хотя по закону не обязаны.

К советскому наследию, строениям 1930–1950-х годов отношение менее бережное, особенно если речь идет не о шедеврах конструктивизма или дворцах сталинской эпохи, а о «рядовых» зданиях. Да, есть примеры переустройства промышленных территорий: в том же Челябинске завод «Оргстекло» стал центром креативных индустрий SVOBODA2, а завод измерительных приборов «Калибр» перестроили под одноименный торгово-выставочный комплекс. Однако жилые здания в историческом облике сохраняют куда реже. В числе таких редких примеров — благоустроенный «немецкий» квартал в Магнитогорске.

Сейчас, чтобы прийти к варианту, который устроит всех или хотя бы большинство, маленькой челябинской Германии нужны «сильные и последовательные представители», считает Юлия Семейкина. Прежние защитники отошли от дел, но она все равно настроена оптимистично: говорит, здесь — как в любой иной сфере: «на место одних неравнодушных горожан придут другие».

По мнению гида, мяч сейчас на стороне властей города: именно они могут принять решение по сохранению или сносу застройки, привлечь инвесторов для реновации территории или провести добросовестный капремонт.

— Все решает инициатива, — признает собеседница. А потом добавляет: — Ну и деньги, конечно.