«В селе развивается только кладбище»

Почему в Ростовской области фермеры закрывают хозяйства, несмотря на высокие урожаи и господдержку?

Ростовская область — один из лидеров страны по сбору пшеницы. Здесь близко порты, хороший климат, — и мощный парк сельхозтехники. Но, несмотря на это, уже полтора десятилетия в регионе сокращается количество фермерских хозяйств. Особенно тяжело стало в последние годы — когда к высоким ценам на ресурсы добавились экспортные пошлины. Отчего беднеют фермеры на благодатном юге — рассказывает «Региональный аспект».

Фермер Владимир Бурлуцкий гордится своими сыновьями.

— Серьезные ребята — один агроном, другой финансист, — говорит отец. Уже полтора десятилетия оба сына работают с ним в поле, — и глава семьи точно знает, на кого оставит свое хозяйство «Деметра» после отхода от дел.

— В свое время правильно расставил приоритеты, — так объясняет Бурлуцкий-старший профессиональный выбор сыновей. — И теперь они не хотят упускать землю. Если кто-то продает — «давайте покупать», и все.

Такими детьми может похвастаться не каждый фермер в Ростовской области. Иногда ситуация развивается наоборот: основатель хозяйства стареет, а оставить бизнес не на кого — и ему ищут покупателя.

— У меня есть знакомый фермер, Виктор, — рассказывает заслуженный работник сельского хозяйства РФ Юрий Паршуков. Много лет он отработал в донских сельхозпредприятиях, возглавлял региональный зерновой союз. — У него было хорошее хозяйство, до тысячи гектаров. И он его продал. Спрашиваю: «Витя, ты же хорошо зарабатывал, все нормально было — почему?». Он говорит: «А что дальше? У меня две дочки — одна в банке работает, другая в налоговой. Внука к себе возил и так, и эдак, а он: «Нет, дедушка, я пойду в айтишники»». И таких Витей — знаешь сколько?

Возраст — не единственная причина, по которой фермеры уходят из бизнеса. Вести сельское хозяйство становится все сложнее: из-за экспортных пошлин цена на зерно падает, зато растет — на удобрения и топливо. Подводит и погода — в прошлом сезоне донских аграриев постигла и засуха, и заморозки. Из-за них и без того невысокая во многих районах урожайность сильно упала. Наконец, растут административные издержки — отчетности становится все больше: жалуются производители.

«Региональный аспект» на примере Ростовской области разобрался, каково это — быть сегодня фермером, почему пшеница уже не спасает — и к каким последствиям в селе приводит текущая политика государства.

Зерновая «пошли на»

Фермерские хозяйства неуклонно закрываются в регионе уже полтора десятилетия, говорит президент донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Александр Родин. В 2010 году в Ростовской области насчитывалось свыше 14 тысяч хозяйств — и это был исторический максимум. Сейчас их осталось 7,2 тысячи, причем только в прошлом году закрылись 400 предприятий.

Последние два года дались особенно тяжело, жалуются фермеры: доходность сельхозбизнеса резко сократилась.

— Падение сумасшедшее идет — с каждым годом все хуже и уже, — рассказывает Виктор Потупа, глава ассоциации «Чертковский фермер» (консультирует по бухгалтерским и правовым вопросам более полусотни аграриев в Чертковском районе — прим. «Региональный аспект»). — Рентабельности нет — в прошлом году вообще по нулям, а некоторые и в минуса ушли.

— Мы приостановили все проекты по развитию хозяйства, — добавляет фермер Анатолий Васильченко (имя изменено). — Сконцентрировались на том, чтобы просто сохраниться. Строительство новых объектов, расширение, обновление — все на стоп.

Можно предположить, что проблемы в селе в первую очередь связаны со «спецоперацией». Но причиной своих бед аграрии единодушно называют пошлины на зерно, введенные в России еще в 2021 году. Это произошло на фоне высоких экспортных цен на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Чтобы притормозить активный вывоз зерна и не обделить его внутреннего потребителя, власти ввели тогда механизм «зернового демпфера». Если цена на мировых рынках превышает заранее установленную сумму, экспортеры платят с нее пошлину. Ее размер Минсельхоз РФ рассчитывает и публикует каждую неделю. Полученные деньги чиновники возвращают аграриям в виде субсидий — они распределяются по регионам. Субсидия возмещает хозяйству часть затрат на каждую произведенную тонну зерна.

По замыслу чиновников, пошлина должна была сбалансировать интересы производителей и потребителей зерна — и не допустить перекоса в цене на сырье. Но по факту производители зерна оказались в проигрыше, считает независимый аграрный эксперт Александр Корбут.

— Пошлина вводилась на фоне плача животноводов и зернопереработчиков — мукомолов, крахмальщиков, — что цена на зерно очень высокая, и они не могут производить дешевую продукцию, — говорит Корбут. — Вот [после введения пошлин] для них все стало выгодно, их маржа резко возросла.

В проигрыше оказались аграрии, производящие зерно. Теперь экспортеры, закупающие у них продукцию, предлагают более низкие цены, учитывая, что им еще придется платить пошлину. Это делает выращивание той же пшеницы невыгодным, считает Корбут. По его оценке, за время с 2021 года государство изъяло у сельхозбизнеса более двух триллионов рублей. Около 660 млрд — это сумма самих выплаченных экспортерами пошлин. Остальные полтора триллиона — недополученные деньги аграриев из-за падения цен на зерно за четыре года.

— Пошлины как раз «выносят» ту прибыль, которая могла бы вывести хозяйство в плюс, — объясняет гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Этот кризис долго зрел, — сначала сельхозпроизводители проедали «накопленный жирок». А сейчас уже и проедать нечего.

В КФХ «Аврора» из-за пошлины за два последних года недосчитались более десяти миллионов рублей, подсчитал его глава Николай Попивненко. По его прикидкам, пошлина «отъедала» от цены на пшеницу по три рубля на каждом килограмме.

Оценка Владимира Бурлуцкого еще жестче — пять рублей на килограмме. Из-за этого его хозяйство только за пару лет недобрало прибыли почти на 28 млн рублей.

— В прошлом году мы продавали пшеницу по 15 рублей за килограмм, а себестоимость была в районе 12 рублей. В позапрошлом реализация оказалась еще дешевле. А не было бы пошлины — цена была бы 20 рублей, — говорит глава КФХ «Деметра».

Его коллега Николай Попивненко уверен, пошлина сдержала рост цен только на зерно. Все остальные продукты по-прежнему дорожают, считает он.

— Посмотрите в магазинах на мясо, хлебобулочные изделия, макароны — все выросло в цене, и значительно, — говорит фермер. — То есть цены в торговых сетях зависят не от нашей продукции. Но регулирования цен в торговле мы не видим. Сегодня она забирает себе сливки, а нам остается то, что остается.

По оценке Владимира Петриченко, доходность сильно упала у аграриев по всей стране. Юг России еще находится в лучшем положении: здесь выше урожайность и близко порты, что позволяет меньше тратить на логистику. В других регионах ситуация хуже — там доходность зерновых колеблется от 5–6% до убыточной.

— Кризис в первую очередь охватывает внутренние [не имеющих близко портов] регионы, — он действительно очень тяжелый и уже становится глобальным. Здесь нет ясной, четкой картины — но надо понимать, что это действительно очень слабая вещь, — отметил Петриченко.

Несмотря на это, глава «ПроЗерно» не ждет отмены экспортных пошлин в ближайшее время. Чиновники считают этот инструмент успешным и эффективным, объясняет он.

— Если вы поднимете отчеты [представителей] Минсельхоза РФ или профильного вице-премьера, который курирует сельское хозяйство, то вы в каждой фразе про пошлины найдете, что они «способствуют стабильному ценообразованию на зерновом рынке», — говорит Петриченко. — Это почти дословная фраза. И это докладывается наверх руководству и успешно подтверждается справками о росте одного, другого, пятого и десятого. А что считают колхозники — это нигде и никогда не озвучивается. А если не звучит, — значит, этого нет.

«Цена удобрений растет каждый год»

По данным Зернового союза зернопроизводителей Ростовской области, в прошлом году общая прибыль аграриев в регионе сократилась на треть. Средняя рентабельность тоже снизилась — с почти 18% до 11,5%.

— Задолженность сельхозпредприятий за год увеличилась на 24,5%. И это я не сравниваю последние годы с показателями 2021–22 годов — тогда бы вы увидели исключительный обвал в экономике, — рассказывал в феврале глава союза Анатолий Кольчик.

При этом нормальная доходность при выращивании зерновых должна составлять 25–30%, говорит Александр Корбут.

— Так высчитала агроэкономическая наука. А для расширенного производства [этот показатель] — не менее 40%, потому что есть агроклиматические риски.

В 2023 году Ростовская область стала лидером в стране по объему собранных зерновых культур — 16,2 млн тонн. Пшеница занимала в них 13,8 млн тонн. В следующем году ее стало на треть меньше — около 10 млн тонн. Сказались те самые «агроклиматические риски» — сначала в мае неожиданно ударили морозы, а потом случилась засуха. Урожайность упала почти по всей Ростовской области — в ряде районов в несколько раз.

Под удар попал и фермер Николай Попивненко — в прошлом году он собрал меньше половины от предыдущего урожая пшеницы — 22 ц/га против 50. Из-за этого хозяйство получило убыток почти девять миллионов.

— Из-за падения урожайности себестоимость килограмма пшеницы выросла вдвое — с 10 до 20 рублей, — рассказывает глава КФХ «Аврора». — А продавали мы ее по 12,5 рублей за килограмм.

— У нас в прошлом году средняя урожайность по району была 17 центнеров. А в предыдущие три — собирали по 45 ц/га, — признает глава ассоциации «Чертковский фермер» Виктор Потупа. — Может, как-то бы по нулям бы вышли, но мороз сильно побил все.

На рентабельность растениеводства сильно влияет рост цен на основные ресурсы — топливо, удобрения, семена, запчасти, добавляет Потупа. Это одна из «вечных» проблем аграриев.

— Удобрения растут каждый год — три года назад они вообще сумасшедше повысились: до 40 тысяч рублей стоила тонна простой селитры. Потом два года цена немного опустилась, была 22–25 тысяч, а в этом году — опять поднялась. Средства защиты растений везут через третьи страны — цена тоже поднялась. Цены на семена очень высокие. Все это закладывается в будущий урожай, — перечисляет глава «Чертковского фермера».

Дорожают не только «производственные» ресурсы, но и человеческие, добавляет вице-президент федеральной АККОР Ольга Башмачникова. Кадры — давняя проблема в селе, люди оттуда уезжают, и найти нормального работника сложно.

— Никто не хочет работать в АПК — если есть возможность пойти не водителем трактора, а водителем в супермаркет [выбирают ее]. И в результате сельхозники должны повышать зарплату, чтобы просто удержать людей. Это тоже составляющая снижения рентабельности, — объясняет Башмачникова.

Из-за падения доходов фермеры вынуждены экономить на обновлении техники. Большинство опрошенных «Региональным аспектом» аграриев покупали сельхозмашины еще до 2022 года. А сейчас на них поднялась цена — и покупать уже не на что.

— Мы до пошлины жили крепко, на своих деньгах, — говорит Владимир Бурлуцкий. — В 2020–21 году перевооружились — как предчувствовали. Обновили комбайновый парк, трактора. Комбайны RSM 161 мы покупали за 17–19 млн, цена пшеницы тогда была от 17 до 20 рублей за килограмм. Сейчас такой комбайн стоит под 30 миллионов. А пшеница — 13 рублей.

По данным Анатолия Кольчика, в 2024 году донские аграрии купили почти вдвое меньше тракторов и комбайнов, чем годом ранее, 567 тракторов против 1005 и 238 комбайнов против 452.

| Название техники | 2023 | 2024 |

|---|---|---|

| Тракторы | 1005 | 567 |

| Комбайны | 452 | 238 |

| Сельхозмашины | 2790 | 2775 |

При этом донские аграрии содержат один из самых больших парков сельхозтехники в стране: 28 тысяч тракторов, 12,7 тысячи комбайнов. Но свыше половины работают на устаревшей технике: 58,8% комбайнов в регионе старше десяти лет, сообщал портал 161.RU.

Снижение спроса сильно ударило и по самим производителям сельхозтехники. В интервью «Коммерсанту» совладелец главного комбайнового завода страны — «Ростсельмаша» — и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин заявил, что за первые два месяца 2025 года продажи техники упали более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Притом, что тогда [в 2024] был худший год за последние десять лет как для всей отрасли, так и для «Ростсельмаша», — отметил Бабкин.

«Пшеницы будут сеять все меньше»

Но покупка техники — не единственный вариант экономии. Многие фермеры «урезают» саму технологию выращивания зерна — отменяют некоторые обработки почвы или недодают растениям питания.

Николай Попивненко в этом году решил отказаться от части фосфорных удобрений — дорого.

— Да, это плохо, но, может, год-два на прошлых запасах [в почве] проживем. В последнее время мы много их применяли, — говорит фермер. — Но если и дальше так пойдет, это приведет к снижению урожайности.

— У нас в районе многие вообще не покупают удобрений, — говорит Виктор Потупа. — Сеют без них. В последние годы цена на «тройку» и «четверку» (классы пшеницы: они зависят от содержания питательных веществ в зерне и влияют на его цену — прим. «Региональный аспект») почти одинаковая была — какой смысл ее качественную выращивать?

Издержки аграриев будут расти и дальше, предсказывает Александр Корбут: цена на зерно их не компенсирует. В перспективе это приведет к «технологическому откату» и упрощению технологий. А это означает, что урожай в еще большей степени станет зависеть от природы, считает эксперт.

— Технология не полностью бьет климатические проблемы, но, по крайней мере, позволяет их нивелировать. И теперь будет четкая позиция системного недобора потенциального урожая [пшеницы]. Сельхозпроизводители будут искать нишевые культуры. Это приведет к тому, что площади под зерновыми в среднесрочной перспективе снизятся.

Российские аграрии выращивают меньше пшеницы уже третий год подряд. Если в 2021 году ее собрали 104,2 млн тонн, то в прошлом — 82 млн. В текущем году в компании «ПроЗерно» прогнозируют урожай еще меньше — 81,2 млн тонн.

Низкая доходность не делает пшеницу привлекательной и в ближайшем будущем, говорит Владимир Петриченко.

— Производители в Сибири, Черноземье, Поволжье и на юге говорили мне примерно так: «Если бы не севооборот, то мы бы зерновые не сеяли вообще».

По словам Виктора Потупы, фермеры в его районе уже сейчас сеют вместо пшеницы больше сои, гороха и подсолнечника. Последняя культура в этом ряду самая прибыльная, но подсолнечник не рекомендуется размещать на одном поле чаще, чем раз в несколько лет — иначе почва истощается и «болеет».

Поэтому обычно доля «семечки» в севообороте не превышает 10–20%. Тем не менее подсолнечник — одна из главных культур, на которых фермер может заработать.

Но и это долго не продлится, уверен Владимир Петриченко.

— Площади под масличными (сюда входит не только подсолнечник, но и соя, рапс, лен — прим. «Региональный аспект») в стране растут. Но все они очень сильно обложены запретами или пошлинами — и пресс над ними увеличивается. При сохранении этой тенденции рентабельность зерновых будет сохраняться на уровне нуля, а масличные придут к этой цифре через два-три года. Сейчас их рентабельность достигает от 30 до 60%. А будет — 3–6%.

Расширять севооборот и пробовать новые культуры просто необходимо, считает заслуженный работник сельского хозяйства России Юрий Паршуков. На рынке есть варианты, способные заместить низкую маржинальность пшеницы — это лен, рапс, кукуруза, ячмень, соя. Делать ставку на одну технологию или на одну основную культуру — путь к разорению, отмечает он.

— В прежние времена я возил фермеров учиться в Шотландию. И вот там был один фермер — у него 100 голов коров, небольшой кормовой севооборот. Дальше у него — баранчики, гуси, овцы. Перед новым годом он забивает гусей, баранов, везет на рынок мясо. И каждый день стабильно продает по две тонны молока. И он высказал такую пословицу: «Чем больше в лукошко положишь, тем дальше понесешь». Те, кто сегодня стонут, что рентабельность снижается, занимаются одной пшеницей.

Паршуков призывает фермеров расширять возможности хозяйства — вкладываться в животноводство, сады, виноградники: это страхует в периоды кризиса.

— В одном проиграешь, зато в другом — выиграешь, — уверен он.

Прежних условий, как на «заре» фермерства в 90-е годы, уже не будет — выживает только сильнейший, добавляет глава ООО «Искра» Александр Святогоров. Несмотря на сложности, он все же видит для себя «маленький люфт интереса» в растениеводстве. Главное — «строго себя держать», говорит фермер. Поэтому он получил второе образование — экономическое — и теперь просчитывает в агробизнесе каждую копейку.

— Считаю, считаю во всем. Где-то какую-то операцию пропускаем, заменяем ее «химией», где-то перескакиваем на «нулевую» технологию (вообще без обработки почвы — прим. «Региональный аспект»), где-то на интенсивную… По каждому полю думаем, что купить — какую технику. Смотрим вторичный рынок. Если на вторичном [нужной техники] нет, соглашаемся идти на новый. На новом — либо по льготному кредиту, либо по лизингу, растягиваем на семь лет. Это называется: «Ты умри сегодня, а я завтра».

Когда «если» наступило

Помочь фермерам могла бы господдержка, но получить ее с каждым годом все сложнее, признают собеседники «Регионального аспекта». Зерновая субсидия, которая, по мысли чиновников, должна компенсировать потери из-за пошлины, мелким хозяйствам не достается, чаще всего ее получают крупные предприятия, говорит Николай Попивненко.

Эти слова подтверждает и Виктор Потупа.

— Мы ведем 56 хозяйств, и, ни в прошлом, ни в этом году никому из них мы не оформили зерновую субсидию. Они даже не захотели подаваться — такие [сложные] условия, что невозможно получить. Никто не захотел связываться.

Оформить документы на субсидию так сложно, что даже крупным хозяйствам приходится с этим повозиться — и все равно можно не успеть. В СПК «Правда» обрабатывают более пяти тысяч гектаров — это не холдинг, но немаленькое по ростовским меркам предприятие. По словам его директора Владимира Сухорукова, в нынешнем году с субсидией его СПК «прокатили».

Для получения субсидии требуется все больше документов — это признают и сами чиновники. Подтверждать справкой приходится буквально каждый шаг.

— Теперь контролирующие органы требуют, чтобы вы предоставляли, — а мы проверяли, — путевые листы, — рассказывала фермерам начальник управления донского Минсельхозпрода Светлана Чиркова. — Нам обязательно нужно показать, на что были потрачены ГСМ, которые мы указываем в затратах на транспортировку зерна.

По ее словам, объем работы увеличился «колоссально», но деваться — некуда.

— Проверяющие органы считают, что все бюджетные деньги должны быть предоставлены сельхозтоваропроизводителям максимально обоснованно.

При этом подавать документы с недавних пор следует только виртуально — через платформу «Электронный бюджет». Это осложняет обращение за поддержкой, говорят фермеры. К тому же те производители, кто не застраховал посевы, получают вдвое меньше денег, чем могли бы.

Сгладить ситуацию с субсидиями могли бы льготные кредиты — но они все менее доступны, жалуются аграрии. Иногда одобрения заявки приходится ждать месяцами.

Похожая история случилась в прошлом году в СПК «Правда». По словам его директора Владимира Сухорукова, льготный кредит ему был нужен, чтобы «подержать» урожай и дождаться нормальной цены. Поэтому заявку на заем он подал еще в январе 2024 года. Одобрение от банка пришло только в мае, когда собранное зерно в СПК уже распродали — в полтора раза дешевле, чем могли бы.

В нынешнем году в хозяйстве снова решили повторить маневр. Но на этот раз Владимир Сухоруков сам отказался от кредита.

— Банк выставил столько условий… Служба безопасности каждый день давала какие-то новые вводные. Целый месяц отправляли им бумаги, а потом я плюнул: «Да идите вы, не буду брать кредит, забуду про вас как про плохой сон».

В другой банк в СПК обращаться не стали — желание отпало, говорит Владимир Сухоруков.

Николаю Попивненко повезло — льготный кредит под 8% он получил, хотя его хозяйство показало убыток. Возможно, сказалось то, что сумма была небольшая — три миллиона рублей, предполагает фермер. Деньги он брал на текущие расходы. Коммерческий кредит ему предлагали под 25%.

Иногда уже взятый льготный кредит становится для фермера «головной болью».

Несколько лет назад Анатолий Васильченко взял инвестиционный заем на покупку техники. Поначалу его ставка была 3%, но в январе 2024 года Минсельхоз РФ изменил механизм льготного кредитования агрокомплекса. Ставки по субсидированным кредитам привязали к ключевой ставке Центробанка — к началу 2024 года она увеличилась до 16% и сейчас составляет 21%.

В соответствии с новыми реалиями аграриям пересчитали и ранее выданные займы.

— И льготная ставка стала уже не льготная, — сокрушается Анатолий Васильченко. — Сейчас мы платим [многомиллионный кредит] с процентами, под которые мы не брали — 12%. Понятно, что в договоре была строчка: «В случае если…, то банк имеет право». И вот это «если» наступило.

«Игры чиновников для себя»

Отдельное возмущение у фермеров вызывает так называемая «цифровизация сельского хозяйства». За последние несколько лет в России создано несколько «федеральных государственных информационных систем» (ФГИС): все, кто занимается сельским хозяйством, обязаны в них регистрироваться — и регулярно вносить туда различные данные.

- ФГИС «Зерно» — отслеживает перемещение каждой партии зерновых — от фермера до экспортера или переработчика.

- ФГИС «Семеноводство» — отражает сведения о хранении, перевозке и посеве любых семян в хозяйстве.

- ФГИС «Сатурн» — в ней фиксируется каждое движение пестицидов и агрохимикатов — вплоть до их использования или утилизации.

- ЕФИС ЗСН — в эту систему вносят сведения обо всех полях, которые обрабатываются в хозяйстве, их местоположении и состоянии.

Постепенно системы интегрируют друг с другом — и одни и те же сведения могут интерпретироваться в них в зависимости от задачи. По оценке зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, ФГИСы стали «ключевым инструментом сбора и структурирования данных, а также основой для стратегического планирования» в российском АПК.

Но пока что фермеры видят в цифровизации больше неудобств, чем пользы.

— Вообще [система] не отработана там наверху — постоянно зависает, — делится впечатлениям Владимир Бурлуцкий. — Земельные участки расположить по кадастрам [в системе ЕФИС СЗН] — так все долго… С «Сатурном» постоянно неувязки идут.

Об этом же говорит и Владимир Сухоруков:

— ФГИСы не стыкуются друг с другом. Это должно обкататься несколько лет — чтобы все четко было. Без дорогостоящего компьютера там делать нечего — слабый не тянет совсем. У нас еще интернет нестабильный, в соседний хутор еду — а там вообще его нет. Как оттуда подавать данные? Тут же, допустим, яд применяешь — и надо сразу его внести в систему.

В КФХ Владимира Бурлуцкого за «цифровизацию» отвечают сыновья — они с гаджетами «на ты», говорит фермер. И признается: без детей он вряд ли бы справился — нужны специалисты.

Фермерам, которые уже в возрасте, приходится особенно сложно, соглашается Виктор Потупа.

— Представляешь, им по 70 лет — и управлять этими ФГИСами, заниматься оформлением… Они даже не понимают, что это такое! — рассказывает глава «Чертковского фермера». В его ассоциацию аграрии обращаются за помощью в том числе насчет «цифровизации». — Все ложится на плечи моих девчат, на бухгалтеров.

У донского фермера Леонида Гайбаряна всего 64 гектара земли. Он выращивает на них пшеницу, подсолнечник — и поэтому тоже обязан отчитываться во всех системах. Чтобы справиться с отчетностью, Гайбарян нанимает специалистов — в КФХ работают только члены его семьи, и отвлекаться на цифровизацию им просто некогда, говорит он.

— Все эти ФГИСы — задолбали уже! Я не знаю, зачем это сделано, какая от них польза, — возмущается фермер. — Просто еще одни посредники появились, которым деньги платить. Нам это не надо абсолютно. А большим хозяйствам — представь, какую армию нужно держать.

В крупных предприятиях затраты на оформление ФГИС действительно высокие, констатирует Александр Корбут. Он пересказывает историю, которой с ним поделился владелец одного холдинга: чтобы внести данные во ФГИСы, тот нанял десять человек, потратив в сумме шесть миллионов рублей.

Расходы получились 150–200 рублей на гектар — это, по сути, «дополнительный налог», говорит Корбут.

— Все эти системы имеют одну цель — контроль и сбор информации для ведомства (в данном случае, Минсельхоз РФ — прим. «Региональный аспект»). Сама информация на рынок не поступает. Это игры чиновников для себя: вроде красиво, все собирают… Я против ничего не имею — но если только эта информация будет доступна бизнесу в агрегированном виде, — резюмирует эксперт.

«Люди боятся будущего, потому что нет настоящего»

Падение доходности и рост административного давления постепенно вымывают небольших фермеров из агрокомплекса, говорит Ольга Башмачникова. Развиваться им все сложнее: раньше, имея 200 гектаров, можно было вырасти до 800 га и более, а сейчас наоборот — «скорее скатишься в сторону ухода из бизнеса».

— Те хозяйства, у которых небольшие участки земли, скорее всего будут снижать посевы и пережидать. Либо на каком-то этапе сдавать эту землю в аренду. Или у них ее заберут, а они не станут сильно бороться. То есть тенденция — стремление к закрытию — сохранится, — прогнозирует вице-президент АККОР.

По словам Башмачниковой, эти процессы могут негативно сказаться на состоянии сельских территорий. В тех районах, где преобладают фермерские хозяйства, сельские жители уезжают в город гораздо реже, утверждает она. Там, где господствуют холдинги или крупные коллективные хозяйства, ситуация иная.

— Конечно, фермеры заинтересованы в местном социуме. Они развивают инфраструктуру — где-то с дорогой помогут, где-то школу подлатают, крышу починят. И населению это хорошо, оно как бы в заботе, — рассказывает Ольга Башмачникова. — Кроме того, фермеры стараются интегрировать людей в собственный бизнес — кому-то подработку дадут, кому-то сена, чтобы скот накормить… Получается такой симбиоз социальной жизни и бизнеса. А когда фермеров нет, люди с территории уходят, и она постепенно опустынивается. А если подобное происходит — какой административный контроль-то [можно сохранить государству] над территорией?

Люди из донских сел действительно уезжают, подтверждает глава ООО «Искра» Александр Святогоров. По его наблюдениям, молодежи в селе остается все меньше — и даже меры господдержки эту проблему не решают.

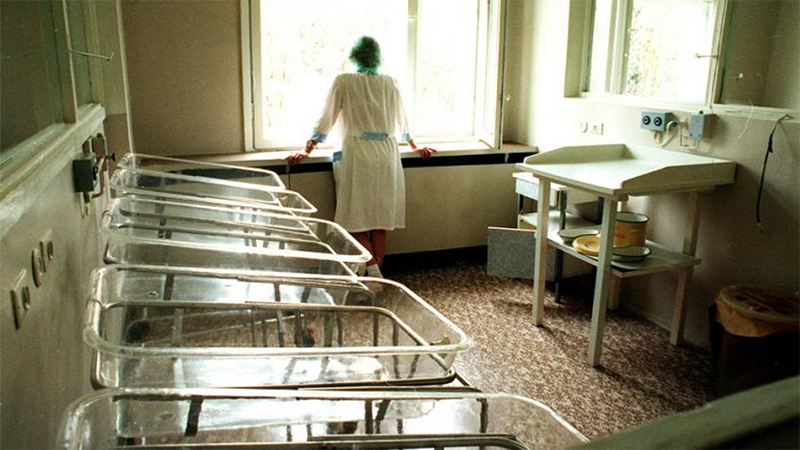

— Уже школу-десятилетку из пяти хуторов автобусами свозят — и все равно в классах по 6–7 человек сидят. [По телевизору] говорят: «Рожайте, рожайте». Подачки все эти миллионные… Да не будут они рожать! Не деньгами этот вопрос решается. Люди боятся будущего, потому что нет настоящего. Ипотеку закрыли, ничего не строится, ничего не делается — все бла-бла-бла. Что уж тут говорить, если у нас в Морозовском районе роддом закрыли? В Милютинском районе — роддом закрыли… Роженицу надо везти за 100 километров — это нормально? — возмущается Александр Святогоров.

— Деревня в полном смысле слова вымирает, — соглашается фермер Николай Губин. Ему 74 года — создав КФХ в начале девяностых, он десять лет назад отошел от дел и оставил хозяйство сыну. Но за делами в сельском хозяйстве следит: «Душа болит».

Поля Губиных находятся в Тацинском районе Ростовской области.

— Все [села] под ноль идут, — делится наблюдениями бывший фермер. — По десять, по сорок домов стоит, в них койки, холодильники, печки — заходи и живи. Некому. В деревне развивается только кладбище.